PARADOXE

Introduction :

la doxa (opinion) et le vrai

Le mythe de la Caverne nous livre une double

métaphore, celle de la recherche du vrai (la dialectique pour Platon) et celle

de l’opinion. Les prisonniers n'ont pas besoin de chaînes : elles sont forgées

par leur foi dans ce qu’ils voient. Leur pseudo-savoir (celui des ombres) est

précisément ce qui les tient prisonniers. C'est d'ailleurs pour cela que seuls

ils ne pourront entreprendre de quitter la caverne. Il faudra doucement les

forcer à regarder du côté de la lumière et progressivement leur faire

identifier dans les étapes successives de leur progression, l'insatisfaction du

résultat qu'ils obtiennent. On va, dans cette progression critique, de

l'illusion des sens (les ombres = l’opinion du corps) aux vérités de

l'intelligible, (les essences, et au-delà, le souverain bien, symbolisé ici par

le soleil).

Le texte de Platon revêt une sorte de valeur

prophétique : connaître, progresser vers le vrai, c’est toujours pour

l’homme dénoncer d’abord une mauvaise position du problème, reconnaître ce que

l’on croit déjà savoir comme une erreur. Prenons pour exemple ce que voient nos

yeux et ce que sent notre corps :

ils voient le soleil qui tourne dans le ciel, il sent l’immobilité du sol sous

nos pieds, et l’ensemble de nos sensations nous donne l’opinion que nous sommes fixes, centres d’un mouvement universel

autour duquel s’accomplit le mouvement des astres. Le génie de Copernic et

Galilée sera de dénoncer la relativité de ce point de vue : ce mouvement

n’est vrai que relativement à l’observateur ; et Galilée démontrera la

fausseté de cette théorie, en transformant en simple possible ce qui prétendait à la vérité.

Qu’est-ce que quitter l’opinion pour progresser vers

le vrai ? C’est, par une attitude critique portée sur nos représentations,

rechercher à réaliser l’accord de la

pensée et du réel, ou de la pensée avec elle-même.

Reconnaître que cet accord n’est jamais que partiel, relatif et caduque, c’est

laisser la porte ouverte à une contestation ultérieure de cette vérité, que

nous regarderons alors comme une étape nécessaire, mais provisoire, dans le

progrès des connaissances. Cette définition affirme le prima de la pensée

rationnelle sur toutes les autres formes d’accès au réel (sensibilité,

imagination, croyance).

Et cependant, nous pourrions montrer que la critique

de l’opinion peut aussi passer par une voie qui empruntera à la sensibilité et

l’imagination : le paradoxe.

1 - Fonction du paradoxe

Le paradoxe n’est pas, comme on le croit habituellement, une contradiction entre la pensée et le réel, ou une contradiction au sein de la pensée elle-même[1]. S’il fait référence à la racine grecque « doxa » (l’opinion), son préfixe « para » a une double étymologie : il indique à la fois l’idée de « se protéger contre » (parer) et d’être « à côté de ». Il en va du paradoxe comme il en va du parapluie ou du paratonnerre. Les uns nous protègent des éléments, l’autre nous protège de l’opinion. Mais le paradoxe est aussi à côté de l’opinion, comme la parapharmacie est aux côtés de la pharmacie, ou le technicien paramédical auprès du médecin.

Un paradoxe n’est pas une négation du réel ; il en est l’expression la moins fausse si l’on admet que notre représentation du réel relève toujours, d’une certaine manière, de l’opinion (doxa). Il s’oppose donc à l’opinion, ce jugement sur le monde que nous croyons absolu, lors même qu’il témoigne de notre ignorance. Le paradoxe dénonce le mensonge de l’opinion en montrant qu’au-delà du monde rassurant des idées toutes faites, il est un monde plus inquiétant, mais aussi plus passionnant dans ce qu’il recèle d’inconnu et de surprise

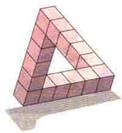

Ce

monde du paradoxe, qu’illustre la construction impossible ci-contre n’est pas

étranger à notre représentation du monde : il est lui-même une opinion, il emprunte ses éléments à notre vision

habituelle des choses, qu’il combine d’une autre manière

Ce

monde du paradoxe, qu’illustre la construction impossible ci-contre n’est pas

étranger à notre représentation du monde : il est lui-même une opinion, il emprunte ses éléments à notre vision

habituelle des choses, qu’il combine d’une autre manière

Simplement il dénonce une

imposture : celle de croire que notre regard habituel sur le monde exprime la

vérité du monde ; pour cela il lui oppose une autre imposture qui n’est

troublante que parce qu’elle pousse à l’absurde les lois qui régissent notre

représentation habituelle des choses

Ainsi, le paradoxe n’est pas une chimère, comme le rêve ou l’hallucination, son mensonge est une dénonciation, un rire salutaire.

A quelles conditions le paradoxe peut-il jouer son rôle d’ironie[2] ? Il doit pour cela répondre à trois exigences, dont la littérature ou les arts nous offriront des exemples :

- Le paradoxe est présent, à côté de notre représentation usuelle du monde et ouvre ainsi une « dialectique des possibles » une confrontation entre des points de vue différents. Il importe donc que, dans le paradoxe, le monde habituel soit présent, non pas tant parce que le paradoxe lui emprunte des éléments (des formes, des couleurs, etc), mais parce qu’il lui sert de référent. Le monde paradoxal ressemble beaucoup au nôtre, il doit se présenter avec la même consistance et la même familiarité que le monde ordinaire[3] dont il va montrer les failles.

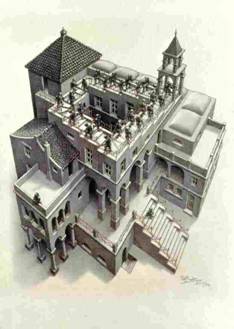

Ainsi,

dans l’image[4] ci-dessus, les éléments

familiers (papier à cigarette, livre, fiole d’alcool, cactus, carnet à

croquis), semblent cohabiter sans hiatus avec les éléments purement

fantastiques

(la

sortie du petit dragon de son dessin)

- Par ailleurs, le paradoxe ne doit pas être résolutoire : ce qui signifie qu’il ne doit pas proposer, comme le fait la « chute » d’une histoire drôle, de sortie permettant au lecteur de réintégrer son monde rassurant et familier, le monde de l’opinion. On peut penser à la fin du film de Hitchcock Les oiseaux dont les héros s’enfuient sur la route, sans qu’on puisse dire quelle est la fin heureuse ou malheureuse du cauchemar.

Dans la vignette ci-dessus, il ne semble pas y avoir non plus de perspective résolutoire. En dépit de la porte ouverte en haut de l’escalier, les pénitents semblent définitivement condamnés à monter (à moins que ce ne soit à descendre) un escalier sans fin. Les deux autres personnages semblent là pour donner l’échelle de la résignation et du désespoir.

-

Enfin,

il ne faut pas que le lecteur/spectateur puisse se situer par rapport au récit

ou à l’image. Est-il extérieur, celui qui lit ou regarde confortablement

installé dans son monde ? Est-il l’acteur involontaire de l’action ?

Son propre monde n’est-il qu’une province de l’univers décrit par

l’auteur ? Dans la première de ses Fictions, Tlön, Borges se plaît à brouiller les pistes : est-ce une

enquête menée par des rats de bibliothèques sur une secte spiritualiste du

XVIIe siècle ? Est-ce une parodie de thèse universitaire, dont on reproduira

à l’envie les prétentions érudites et snobes, ou notre propre monde n’est-il

pas en voie de « tlönisation », ne serions nous pas en pleine

mutation spiritualiste ?

Où sommes nous ?

Sommes-nous

en train de regarder une gravure de Escher ?

Sommes nous

spectateurs dans une galerie d’art où sont exposées des œuvres de Escher ?

Cette

galerie est-elle dans la ville ou la ville dans un tableau de la galerie ?

Etc…

Le paradoxe nous délivre de l’opinion. Il participe de cet « humour blanc », humour métaphysique dont parle Tournier dans Le vent Paraclet (p.198-9, Folio):

-

Mais il y a un comique

cosmique: celui qui accompagne l’émergence de l’absolu au milieu du tissu de

relativités où nous vivons. C’est le rire de Dieu. Car nous nous dissimulons le

néant qui nous entoure, mais il perce parfois la toile peinte de notre vie,

comme un récif la surface des eaux. A la peur animale des dangers de toute

sorte qui nous menacent, l’homme ajoute l’angoisse de l’absolu embusqué

partout, minant tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, frappant toute chose

existante de dérision. Tout est fait pour que le rire blanc n’éclate pas. La

grandiloquente abjection d’un Napoléon ou d’un Hitler — ce tumulte de

proclamations, de trompes, de canonnades et d’écroulements — n’ajoute ni ne

retranche rien à la tragique condition humaine, cette brève émergence entre

deux vides. Le rire blanc dénonce l’aspect transitoire, relatif, d’avance

condamné à disparaître de tout l’humain. (…)

L’homme qui rit blanc vient d’entrevoir l’abîme entre les mailles desserrées des choses. II sait tout à coup que rien n’a aucune importance. II est la proie de l’angoisse mais se sent délivré par cela même de toute peur. Nombreux sont ceux qui vivent et meurent sans avoir jamais éclaté de ce rire-là. Certes ils savent confusément que le néant est aux deux bouts de l’existence, mais ils sont convaincus que la vie bat son plein, et que, pendant ces quelques années, la terre ne trahira pas leurs pieds. Ils se veulent dupes de la cohérence, de la fermeté, de la consistance dont la société pare le réel. Ils sont souvent hommes de science, de religion ou de politique, domaines où le rire blanc n’a pas sa place. Ils sont en vérité presque tous les hommes. Lorsque les lattes disjointes de la passerelle où chemine l’humanité s’entrouvrent sur le vide sans fond, la plupart des hommes ne voient rien, mais certains autres voient le rien. Ceux-ci regardent sans trembler à leurs pieds et chantent gaiement que le roi est nu. Le rire blanc est leur cri de ralliement.

Ainsi,

le paradoxe est pour nous un moyen d’accès au vrai, un moyen retors ou oblique,

certes, puisqu’il consiste à ruser contre nous-même et contre les illusions de

simplicité du monde dont nous berçaient nos habitudes de vivre ou de penser. Il

nous révèle que le véritable obstacle à notre accès à la vérité n’est pas tant

ce que nous ignorons encore, la complexité du réel, ou l’insuffisance de nos

moyens : l’ennemi est intérieur, c’est cette paresse à penser qui nous

fait toujours préférer le caractère rassurant de ce que nous croyons déjà

connaître à l’abîme inquiétant de ce que nous ne connaissons pas encore.

2 – La vérité dans l’art : Apparence de l’art contre

le leurre du « réel »

Nous postulions, plus haut, que l’accès à la vérité

n’était pas le privilège de la seule connaissance rationnelle, de celle qui se

développe dans les sciences. Nous voudrions à présent montrer dans la

continuité l’analyse précédente sur le paradoxe, que l’art nous offre une

approche originale du vrai. Les artistes ont compris depuis longtemps que si

l’expression du monde est parfois paradoxale, c’est parce que le réel lui-même

est paradoxal, inquiétant et problématique.

2.1

- Le “ready made” Marcel Duchamp[5]

et Man Ray

Ces deux peintres vont ouvrir la voie vers une

nouvelle approche de la vérité des choses. A travers les « ready made », ces objets que l’on

extrait de la vie quotidienne pour les regarder à la manière des oeuvres d’art,

dans des conditions spécifiques d’éclairage et de présentation, nous révèlent

ce que notre regard habituel sur les choses ne nous permet plus de voir. Quand

nous regardons une chaise, par exemple, nous n’y voyons que l’utilité ou le

confort, et secondairement le style s’il s’agit de mobilier d’art. Mais prenons

justement une chaise ordinaire, de fabrication industrielle. Faisons-la tourner

sous nos yeux, exactement comme nous pourrions le faire d’une sculpture ou d’un

objet d’orfèvrerie. Nous découvrons alors tout un monde fait de rencontres de

matières, de couleurs, de formes que nous avions cessé de voir. Non pas que

tout objet soit une œuvre d’art, mais parce que tout objet peut être regardé comme nous devrions regarder une œuvre

d’art. Inversement, ceci peut nous apprendre à ne plus regarder les œuvres

d’art du même regard que nous portions sur les objets ordinaires. « Ceci n’est pas une pipe » avait

inscrit au bas de son tableau René Magritte[6] ;

et de fait la peinture semblait

représenter de manière très réaliste l’accessoire du fumeur. La mention de

Magritte nous demande de regarder, pour une fois, l’œuvre pour elle-même et non

pas à la réduire à l’utilité ou à la signification de son objet référent dans

la vie habituelle.

Ainsi, la vérité de la chose (ce qu’est vraiment une

chose, son en-soi) est inaccessible

pour nous, puisque nous ne pouvons jamais nous en faire qu’une représentation

partielle et imparfaite. L’art nous apprend à regarder : la construction

de la vérité de la chose est une perspective infiniment ouverte ; regarder

le monde avec des yeux d’enfant, c’est le penser comme un horizon infiniment

ouvert à notre conquête du vrai.

René

Magritte

Golconde, 1953

2.2

du cadavre-exquis[7]

au paradoxe littéraire

« Le cadavre exquis boira le vin nouveau » La littérature ouvre un champ

particulièrement large aux constructeurs de paradoxes. Les surréalistes[8]

furent les premiers à explorer cet espace ouvert dans le langage :

rencontre de la psychologie des profondeurs, qui depuis Baudelaire[9] et

Rimbaud[10],

puis à travers la psychanalyse de Freud, a largement inspiré la poésie et les

lettres, et des mythes antiques et modernes. On va reproduire par le discours

l’univers du rêve, que d’aucuns jugeaient absurde, et qui va jouer ici le rôle

d’un révélateur de nos désirs et de nos angoisses.

Mais au-delà de cette sphère purement individuelle, les

écrits surréalistes sont l’expression paradoxale du tragique de la condition humaine : dire

avec des mots détournés de leur usage, dire à travers des constructions

imaginaires, dire aussi par l’humour tout ce que l’esprit ne peut autrement

percevoir de ses interrogations ontologiques. Le réel est-il un ? Quel est

cet absurde qui guette sous chacun de nos mots, pourquoi y a-t-il quelque

chose, plutôt que rien ?

Les peuples de cette planète sont — congénitalement

— idéalistes. Leur langage et les dérivations de celui-ci — la religion, les

lettres, la métaphysique — présupposent l’idéalisme. Pour eux, le monde n’est

pas une réunion d’objets dans l’espace; c’est une série hétérogène d’actes indépendants.

Il est successif, temporel, non spatial. Il n’y a pas de substantifs dans la

conjecturale Ursprache de Tlôn, d’où proviennent les langues « actuelles » et

les dialectes : il y a des verbes impersonnels, qualifiés par des suffixes (ou

des préfixes) monosyllabiques à valeur adverbiale. Par exemple, il n’y a pas de

mot qui corresponde au mot lune, mais il y a un verbe qui serait en français

lunescer ou luner. La lune surgit sur le fleuve se dit hlôr u fang axaxaxas mlô

soit, dans l’ordre : vers le haut (upward) après une fluctuation persistante,

il luna. (Xul Solar traduit brièvement: il hop-après-fluence luna. Upward,

behind the onstreaming it mooned.)

Ce qui précède se rapporte aux langues de l’hémisphère austral. Pour

celles de l’hémisphère boréal (sur l’Ursprache duquel il y a fort peu de

renseignements dans le XIe tome) la cellule primordiale n’est pas le verbe,

mais l’adjectif monosyllabique. Le substantif est formé par une accumulation

d’adjectifs. On ne dit pas lune, mais aérien-clair-sur-rond-obscur ou

orangé-ténu-du-ciel ou n’importe quelle autre association.

Jorge

Luis Borges

Tlön,

Uqbar Orbis Tertius ; In Fictions

Le professeur :

Continuons, continuons. Quant aux langues néoespagnoles,

elles sont des parentes si rapprochées les unes des autres, qu’on peut les

considérer comme de véritables cousines germaines. Elles ont d’ailleurs la même

mère l’espagnole, avec un e muet. C’est pourquoi il est si difficile de les

distinguer l’une de l’autre. C’est pourquoi il est si utile de bien prononcer,

d’éviter les défauts de prononciation. La prononciation à elle seule vaut tout

un langage. Une mauvaise prononciation peut vous jouer des tours. A ce propos,

permettez-moi, entre parenthèses, de vous faire part d’un souvenir personnel.

(Légère détente, le Professeur se laisse un instant aller à ses souvenirs; sa

figure s’attendrit; il se reprendra vite.) J’étais tout jeune, encore presque

un enfant. Je faisais mon service militaire. J’avais, au régiment, un camarade,

vicomte, qui avait un défaut de prononciation assez grave : il ne pouvait pas

prononcer la lettre f. Au lieu de f, il disait f. Ainsi, au lieu de fontaine,

je ne boirai pas de ton eau, il disait : fontaine, je ne boirai pas de ton eau.

Il prononçait fille au lieu de fille, Firmin au lieu de Firmin, fayot au lieu

de fayot fichez-moi la paix au lieu de fichez-moi. la fatras au lieu de fatras,

fitfi, fon, fafa au lieu fifi fon, fafa ; Philippe, au lieu de Philippe;

fictoire lieu de fictoire; février au lieu de février; mars-avril au lieu de

mars-avril; Gérard de Nerval et non pas comme cela est correct, Gérard de

Nerval; Mirabeau au lieu de Mirabeau, etc., au lieu de etc., et ainsi de suite

etc. au lieu de etc., et ainsi de suite, etc. Seulement il avait la chance de

pouvoir si bien cacher son défaut, grâce à des chapeaux, que l’on ne s’en apercevait

pas.

Eugène Ionesco

La Leçon

Parfois, il suffit d’un aphorisme,

pour dire, dans l’ambiguïté des mots, et dans la béance qu’elle crée, ce qu’un

langage trop appliqué de bon élève ne pourrait dire :

Frédéric de Prusse (au moment de

mourir) :

La montagne est passée, nous irons

mieux.

Stéphane Mallarmé :

Nous ne serons jamais une seule

momie, sous l’antique désert et les palmiers heureux.

F. Nietzsche :

Il faut avoir un chaos en soi-même

pour accoucher d’une étoile qui danse

P. Valéry :

Dieu a tout fait de rien, mais le

rien perce

René Char :

Obéissez à vos porcs qui existent.

Je me soumets à mes dieux qui n’existent pas.

De Jean Cocteau, à qui l’on

demandait « votre maison brûle, que sauvez vous ? » :

Le feu.

Freud

fait lui-même grand usage de ces expressions métaphoriques ou de traits

d’esprit, qui sont des manière de dire moins, pour signifier plus.

On

raconte que deux marchands peu scrupuleux, ayant réussi à acquérir une grande

fortune au moyen de spéculations pas très honnêtes, s’efforçaient d’être admis

dans la bonne société. Il leur sembla donc utile de faire faire leurs portraits

par un peintre très célèbre et très cher. Les deux spéculateurs donnèrent une

grande soirée pour faire admirer ces tableaux coûteux et conduisirent eux-mêmes

à un critique d’art influent devant la paroi du salon où les portraits étaient

suspendus l’un à côté de l’autre. Le critique considéra longuement les deux

portraits, puis secoua la tête comme s’il lui manquait quelque chose, et se

borna à demander, en indiquant l’espace libre entre les tableaux :

« Où

est le Christ ? »

En

plaisantant on peut tout dire, même la vérité

2.3

- Hegel : apparence et illusion

L'art, dit-on, est le règne de l'apparence, de l'illusion, et ce que

nous appelons beau pourrait tout aussi bien être qualifié d'apparent et d'illusoire.

[...] Rien de plus exact l'art crée des apparences et vit

d'apparences et, si l'on considère l'apparence comme quelque chose qui ne doit

pas être, on peut dire que l'art n'a qu'une existence illusoire, et ses créations

ne sont que de pures illusions.

Mais, au fond, qu'est-ce que l'apparence?

Quels sont ses rapports avec l'essence? N'oublions pas que toute essence, toute

vérité, pour ne pas rester abstraction pure, doit apparaître. Le divin doit

être un, avoir une existence qui diffère de ce que nous appelons apparence.

Mais l'apparence elle-même est loin d'être quelque chose d'inessentiel, elle

constitue, au contraire, un moment essentiel de l'essence. Le vrai existe pour

lui-même dans l'esprit, apparaît en lui-même et est là pour les autres. Il peut

donc y avoir plusieurs sortes d'apparence; la différence porte sur le contenu

de ce qui apparaît. Si donc l'art est une apparence, il a une apparence qui lui

est propre, mais non une apparence tout court.

Cette apparence, propre à l'art, peut, avons-nous dit, être considérée comme trompeuse, en comparaison du monde extérieur, tel que nous le voyons de notre point de vue utilitaire, ou en comparaison de notre monde sensible et interne. Nous n'appelons pas illusoires les objets du monde extérieur, ni ce qui réside dans notre monde interne, dans notre conscience. Rien ne nous empêche de dire que, comparée à cette réalité, l'apparence de l'art est illusoire; mais l'on peut dire avec autant de raison que ce que nous appelons réalité est une illusion plus forte, une apparence plus trompeuse que l'apparence de l'art. Nous appelons réalité et considérons comme telle, dans la vie empirique et dans celle de nos sensations, l'ensemble des objets extérieurs et les sensations qu'ils nous procurent. Et, cependant, tout cet ensemble d'objets et de sensations n'est pas un monde de vérité, mais un monde d'illusions. Nous savons que la réalité vraie existe au-delà de la sensation immédiate et des objets que nous percevons directement. C'est donc bien plutôt au monde extérieur qu'à l'apparence de l'art que s'applique le qualificatif d'illusoire.

HEGEL, Esthétique (1835),

trad. 1.-G. Aubier, Ed. Montaigne,

1944, pp. 26-27.

Le texte de Hegel est une critique de l’opinion commune selon laquelle l’art, puisqu’il n’est et ne vit que d’apparence, serait illusoire.

C’est par une interrogation sur le statut de l’apparence que Hegel répond à cette affirmation. Toute apparence est-elle illusoire ?

Il convient tout d’abord de se rappeler que l’homme n’a pas d’accès direct à la vérité. Toute vérité pour être pour nous doit apparaître. Seul un Dieu peut avoir un rapport direct à la vérité ou à l’essence, si bien qu’il n’y a, dans l’esprit de Dieu, aucune distance entre la représentation et la chose, ou l’idée représentée (Dieu dit lumière et la lumière fut) Mais nous ne sommes pas des Dieux. La vérité pour nous se manifeste, elle prend une apparence : celle d’un concept, d’une image, d’une forme. L’apparence est donc nécessaire. Pour exemple, nous pourrions appliquer ce principe à la connaissance d’un être. Qu’est-ce qui constitue la vérité d’un être, d’une personne. Bien malin qui peut répondre ! Même l’intéressé lui-même ! En fait, il va nous apparaître sous diverses apparences, divers avatars dont aucun n’est exhaustif à son être, mais qui expriment une vérité partielle de son être. Je ne suis réductible à aucune de mes manières d’être, ni le prof, ni le père de famille, ni à l’amateur de musique que je suis pourtant ; mais chacune de ces images de moi dit une (et non « la ») vérité de ce que je suis.

L’œuvre d’art se donne donc comme apparence, ou, mieux, comme un apparaître ; et même si on peut estimer que d’une certaine manière elle ne renvoie qu’à elle même, et non pas à une chose extérieure, elle prétend exprimer une vérité, une essence : le sublime, l’idéal, la beauté, la justice ou l’injustice, etc…

Or, par un singulier renversement dialectique, Hegel nous montre dans la suite du texte que le reproche d’illusion, que l’opinion faisait primitivement à l’art, se retourne contre l’opinion. En effet, à y regarder de plus près, il y a un mensonge dans la prétention qu’ont nos représentations usuelles et pratiques du monde extérieur, ou nos sentiments intérieurs, à valoir pour la réalité, alors qu’ils ne sont que des représentations de cette vérité. On prétendrait ainsi que cette table que nous percevons, que cette émotion que nous ressentons sont vraies. Qu’elles renvoient à quelque chose de réel, c’est ce dont on ne peut raisonnablement douter. Mais que la vision ou la représentation que nous en avons soit adéquate à ce réel, c’est ce qui ne résiste pas un seul instant à l’analyse. Car après tout, pour reprendre l’exemple de la table, il suffirait de changer d’échelle (par exemple au microscope électronique) pour voir cette « réalité » que nous pensions connaître clairement et distinctement se dissoudre en molécules et en atomes.

L’art

au moins est plus honnête sur ce plan, puisqu’il ne prétend pas valoir pour la

réalité. Si je regarde une nature morte, ou un portrait, il ne me viendrait pas

à l’idée de manger les fruits du tableau, non plus que d’embrasser la

Joconde ! Je sais bien que je regarde d’abord une peinture, c’est à dire

un espace clos où jouent des rapports de forme, de couleur et de lumière.

3 – Image-rapt, trompe l’œil et distanciation

3.1 – le détournement

|

Feue Jehanne d’arc La femme au foyer Fig.1 : Jules-Eugène

Lenepveu (1818-1898) Jeanne

au bûcher Panthéon

Paris |

Fig. 2 :

Publicité pour le jeu « TEKKEN4 » Joystick

magazine 1991 |

||

|

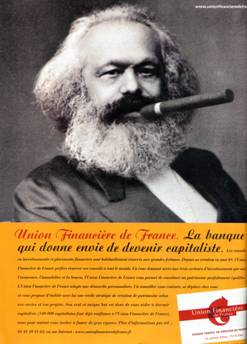

Karl Marx (1818-1883)

Fig. 3 : Boîte d’allumettes hongroise Fin XIXème |

Fig. 4 : Publicité pour l’Union

Financière de France 2003 |

On se

propose ici d’analyser brièvement les procédés paradoxaux qui sont mis en œuvre

aujourd’hui dans le domaine de la

publicité, à travers le commentaire de quelques exemples de détournement

d’images. Nous voudrions montrer qu’il s’agit là d’un véritable langage.

En

premier lieu (fig.1 et 2) la reprise d’un mythe historique et d’une valeur

traditionnelle (le martyre de Jeanne d’Arc) dans la campagne publicitaire d’un

jeu vidéo « TEKKEN4 ». L’image est empruntée au temple de l’Histoire

de France, au Panthéon (« Aux grands hommes la patrie

reconnaissante »), et parle à tous ceux qui l’ont déjà rencontrée dans

leurs livres d’histoire à l’école primaire.

On

remarquera le soin apporté au contexte d’image : le cadre du pastiche

imite un modèle ancien, la facture de la peinture est la même, nous sommes dans

le style historique de la fin du XIXème siècle. Les éléments de décor sont les

mêmes : maisons médiévales à pan de bois, clocher de l’église en arrière

plan, soldats en armure médiévale etc. Jeanne est représentée dans la tenue que

lui donne la tradition, en armure.

Le

procédé est celui d’une inversion stricte des valeurs : l’évêque Cochon a

pris la place de la Sainte sur le bûcher, et celle-ci boute elle-même le feu

aux fagots ; on jouera sur une opposition dans les couleurs :

l’original est dans des teintes pastel, le double falsifié dans des teintes

vives, imitant une miniature sur émail. Rien ne permet, a priori, d’y voir une

supercherie. Le faux est aussi parlant que l’original, le style

« pompier » est parfaitement restitué. Le commentaire inscrit dans le

cartouche en bas de tableau donne la clef de l’énigme : « on a tous

une revanche à prendre »[11]

Autre

série d’images (fig. 3 et 4): même procédé de détournement de valeurs

mythiques : le portrait très connu de Marx, aussi célèbre dans

l’iconographie révolutionnaire (ou stalinienne) que celle de Jeanne d’Arc. On

remarquera que le procédé n’est pas nouveau, puisque peu de temps après sa mort

son effigie est déjà reproduite sur une boîte d’allumettes. (il est vrai que

l’allusion est ici particulièrement pertinente : l’auteur du

«Capital » ayant lui-même manifesté l’intention de mettre le feu aux

poudres : « prolétaires de tous les pays, unissez-vous »)

Quand

au détournement moderne, il procède lui aussi par une inversion de valeurs.

Marx, déguisé en capitaliste (cigare), fait la promotion d’un produit bancaire

(donc d’une valeur du système capitaliste). Il ne regarde plus (à gauche) le

passé misérable des peuples, mais (à droite) l’avenir radieux du libéralisme

triomphant. Le message est scandaleusement clair : même Marx aurait

succombé aux charmes de l’Union

Financière de France, la « banque qui vous donne envie de devenir

capitaliste »

Pour

renforcer l’effet visuel, le portrait va être inversé, le fond va être

assombri, on renonce à nimber le visage dans une aura quasi mystique, le

contraste va rendre l’expression du visage plus décidée : le nouveau Marx

nous y apparaît goguenard, le regard tourné vers l’avenir, sûr de lui-même, et

bien engagé dans le réel économique.

Dans

les deux exemples, les procédés employés

entraînent le lecteur à se rendre complices d’un sacrilège : c’est une

manière de les engager déjà dans une première adhésion aux objectifs visés.

3.2

– de l’anamorphose au collage

Fig. 5 : Holbein Le Jeune (1533) Les ambassadeurs

|

|

|

|

|

Fig. 6 : M.C. Escher (1946)

L’oeil

Fig. 7 : AIDS (2003)

Fig. 7 : AIDS (2003)

Fig. 5 : Le tableau

représente l'ambassadeur de France auprès de Henri VIII, Jean de Dinteville, et

l'évêque Georges de Selve, futur ambassadeur de France auprès de Charles Quint.

Sur un fond de tenture, les personnages sont représentés debout, grandeur

nature, presque de face, tous deux accoudés à un meuble; leurs regards sont

tournés vers le spectateur, comme dans tous les portraits peints par Holbein.

Ils sont revêtus des attributs de leur charge; la main droite de l'ambassadeur

tient une épée de cérémonie sur le fourreau de laquelle une inscription précise

l'âge du modèle (27ans) ; l'évêque s'appuie sur un livre dont la tranche porte

le même type d'inscription. La composition est organisée de façon que le

regard, d'abord attiré par les deux personnages, se porte ensuite sur le

meuble, chargé d'objets composant une nature morte. Les instruments

scientifiques posés sur le tapis figuraient déjà dans d’autres tableaux

d’Holbein, notamment le portrait de l'astronome Nicolas Kratzer : rendus avec

une précision proche du trompe-l'œil, compas, horloge solaire et calendrier

cylindrique évoquent un milieu humaniste alors très versé dans l'astronomie.

Sur la partie basse de la console : les symboles des arts et des

lettres : instrument de musique, livre…

À l'assurance et à la solennité des personnages répond l'harmonie de la composition, que ne parvient pas à troubler l'objet insolite gisant sur le sol en marqueterie de marbre: cette anamorphose est l'image déformée d'un crâne, exercice de virtuosité et symbole de la vanité des choses terrestres.

Le fonctionnement du paradoxe est simple : les deux personnages et le décor affirment la puissance, la richesse, celle des princes, celle des prélats, l’orgueil de l’homme moderne naissant aux sciences et aux arts, la santé et la plénitude de la jeunesse ; l’anamorphose crée une béance dans cet univers d’optimisme et de foi dans la vie en rappelant cette vérité simple « memento mori[12] ».

Fig. 6 : le procédé de Escher est plus simple : c’est la même thématique que dans l’exemple précédent : nous voyons dans l’œil ce qui est dans l’œil de tout homme. Contraste entre le caractère vivant et lumineux d’un regard et l’arrière fond grimaçant de la tête de mort.

Fig.7 : Version moderne du même procédé : affiche pour AIDS (lutte contre le SIDA)

La construction est ici plus complexe, et la lecture se fait ici à un triple niveau :

- le paradoxe est dans l’ambiguïté dans la saisie des formes : soit une tête de mort, soit un groupe de jeunes gens amoureux ; Aucune des deux formes n’est prégnante, on joue sur un procédé connu d’illusion d’optique.

- Autre paradoxe : la solidarité du groupe (ils se soutiennent mutuellement) et le danger de cette relation : « ceux qui vous donnent amour et tendresse peuvent aussi vous donner la mort »

- Enfin, contraste entre les valeurs de vie (amour, tendresse, jeunesse, beauté) et la perspective redondante du linceul et du crâne.

Memento mori…

2.3.3 – La distanciation

|

|

|

En mars 2003, la frime américaine IBM

passe commande au groupe Ogilvy d’une campagne de promotion de ses produits à

destination des entreprises : ordinateurs serveurs de réseaux, logiciels

de base de données, de messagerie instantanée etc…

Une

symbolique efficace, reposant sur des oppositions tranchées, avec un soucis de

distanciation

Par delà le principe de plaisir : le principe de réalité

On

pourrait, bien sûr, réduire le procédé psychologique utilisé dans ce document à

une simple opposition entre fiction et réalité, reproduisant la double tendance

que Freud appelle le principe de plaisir, et le principe de réalité.

Dans le

premier cas, hérité de notre première relation au monde, dans la petite

enfance, le réel répond à nos désirs : de là cette pensée magique où il

suffit de dire, ou de commander pour être servi. Les deux éléments imaginaires des messages

publicitaires participent bien de ce plaisir fou. La lampe d’Aladin emprunté à

l’univers enfantin, nous fait rêver d’un monde merveilleux où il suffit de

croire pour être servi. La clef participe d’un même schéma magique : la

clef des songes, de l’armoire à secret, la clef du Paradis ; et, comme le

symbole pourrait aussi bien être ambigu (après tout il y a aussi la clef

sanglante de Barbe Bleue) on lui adjoint une dragonne « popote », un

gland en forme de pompon. Voici une clef magique domestiquée, prête elle aussi

pour satisfaire les désirs les plus fous, (réussir dans le monde du business)

ou les plus terre à terre (faire le café).

Le

principe de Réalité c’est le rappel d’un monde où rien ne s’obtient sans qu’on

le demande, sans effort, sans la volonté de comprendre intuitivement,

ou de transformer efficacement, exploiter, réagir à la

concurrence. C’est le monde du marché, dont il faut anticiper les

attentes. Bref, c’est un monde où notre désir cesse d’être roi, et où il

faut que les entreprises trouvent des alliés fiables, puissants, autonomes. Ce

partenaire est IBM.

Ce mode

de fonctionnement de la campagne de communication reposerait donc sur le schéma

classique d’une opposition entre l’objet rêvé (principe de plaisir) et l’objet

réel (principe de réalité)

Or, il

n’est pas certain que cette hypothèse de lecture soit entièrement satisfaisante

ici. Si on examine de plus près les deux objets rêvés, on peut relever des

éléments de distanciation[13], qui vont inverser le

schéma traditionnel.

-

La lampe

n’est pas une lampe. Elle ne pourrait assurer les fonctions (elle a un bec

verseur comme une saucière), sa base est instable, elle ressemble plus à un

drageoir qu’à une lampe. C’est un objet composite, qui emprunte ses éléments à

plusieurs objets d’orfèvrerie.

-

La

distanciation, pour la clef, est introduite par son additif (la drageonne)

emprunté au registre de la passementerie, ou aux arts décoratifs. Il est en

décalage complet par rapport à la magie, et aussi par rapport à l’univers de

l’entreprise, qui s’embarrasse peu de

colifichets.[14]

Bien entendu le texte participe de cette distanciation : le troisième vœu

réalisé par la clef (faire le café) est en rupture par rapport aux deux

autres.

L’élément

commun à toutes ces publicités, c’est la dorure et le clinquant. Nos objets

rêvés sont un peu « tocards » : tout ce qui brille n’est pas

or, personne ne peut sérieusement s’identifier à ces objets là.

Le

schéma précédent est donc inversé : il ne s’agit plus de provoquer la

décision de vente par le rêve d’un univers magique. Le rêve est disqualifié ;

ce qui est valorisé en revanche, c’est l’objet réel, ordinateur ou logiciel,

présenté sans détours, pour ce qu’il est, un outil utile et efficace pour

s’emparer du réel.

-

le

serveur est présenté comme un cube noir,

fermé, avec pour seuls ornements le sigle IBM et le cartouche

d’affichage digital rouge. Le

commentaire distille juste ce qu’il faut de jargon informatique

« processeurs additionnels, systèmes d’exploitation, » etc.

-

La

photographie du second document est de type « pola », simplement

scotchée sans soin, pour bien marquer que l’apparence importe peu, l’essentiel

est ailleurs, dans les fonctionnalités du logiciel. Les couleurs sont les

mêmes, mais en valeurs inversées : le rouge devient prégnant, le noir est

l’arrière plan. Le commentaire utilise aussi un vocabulaire

« entreprise » : gestion, efficace, exploitation optimale,

données client, attentes du marché.

C’est

donc cette lecture que nous privilégierons : elle nous semble de plus,

comme nous allons le voir, en accord avec le ciblage : les décideurs

d’entreprise ont cessé depuis longtemps de croire au Père Noël, et on ne les

ferait pas rêver avec un imaginaire de pacotille.

4 - Humour

et communication : les couleurs du comique :

On

empruntera ici l’essentiel des distinctions à la fois à Bergson (Le Rire) et à

Michel Tournier (Le Vent Paraclet »)

Nous avons divisé ce cercle de l’humour en deux : d’un côté, à

gauche, un humour corrosif et destructeur, on pourrait dire, pour parodier un

mensuel satirique un humour « bête et méchant », qui sert souvent

d’exutoires aux pensées que nous n’osons exprimer de vive voix, qu’il s’agisse

du sexe, du racisme, ou de la méchanceté pure. Un tel humour est souvent guidé

par l’envie, la haine, l’impuissance à se faire aimer, ou la bêtise. Il est la

marque de l’esclave qui, faute de pouvoir admirer l’homme libre et créateur, le

dénigre ; il est aussi la marque d’une immaturité devenue chronique, ou

d’une sénilité : les extrêmes se rejoignent, l’humour des maternelles est

aussi souvent celui des vieux cons.

A

droite de notre tableau, l’humour n’a pas sa fin en lui-même : le comique

dénonce soit des rigidités sociales soit les fausses certitudes dont nous

aimons nous bercer :

« Selon Henri Bergson, la société sécrète naturellement

une organisation, des structures, un ordre qui lui assurent une stabilité

croissante, mais qui sont une perpétuelle menace de sclérose[15].

Cette sclérose se manifeste superficiellement dans notre comportement lorsque

nous répondons aux sollicitations du milieu par des réactions inadaptées, parce

que mécaniques, montées à l’avance en fonction de situations analogues à celle

qui se présente, mais au fond différentes. Bref lorsque nous agissons comme des

automates qui récitent leur programme, et non comme des êtres vivants en

perpétuel état d’improvisation créatrice. »

« Le rire est le remède à cette sclérose. Le rire fait

mal. C’est le châtiment que tout témoin est invité à infliger à son semblable

lorsqu’il le prend en flagrant délit d’automatisme inadapté. C’est un rappel à

l’ordre, ou plutôt c’est l’inverse, c’est un rappel au désordre qui est vie,

remise en question permanente de l’ordre d’hier. C’est pourquoi les personnages

les plus enfoncés dans des structures immuables —fonctionnaires, gendarmes, militaires,

médecins, hobereaux, etc. — étant plus exposés que d’autres aux démentis de

leur milieu, à la tentation de plaquer du mécanique sur du vivant, ont une

vocation comique particulière que le théâtre et la satire exploitent

traditionnellement. (…) »

« Mais il y a [aussi] un comique cosmique : celui qui accompagne l’émergence de l’absolu au milieu du tissu de relativités où nous vivons. C’est le rire de Dieu. Car nous nous dissimulons le néant qui nous entoure, mais il perce parfois la toile peinte de notre vie, comme un récif la surface des eaux. A la peur animale des dangers de toute sorte qui nous menacent, l’homme ajoute l’angoisse de l’absolu embusqué partout, minant tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, frappant toute chose existante de dérision. »

Michel Tournier

Le Vent Paraclet

pp. 196-98

4.1 – la veine comique du paradoxe : le

burlesque : un comique social

|

Hyacinthe Rigaud (1659-1743), portrait de Louis XIV (1701) Musée du Louvre Paris

Guiseppe Arcimboldo (1527-1593), portrait de

Rodolphe II, empereur d’Autriche.

|

Il peut sembler impertinent de faire figurer ici comme un exemple de comique, puisque ce tableau est censé, dans son époque, représenter le roi en gloire, revêtu des symboles de la toute puissance royale ; l’œuvre vise l’édification des courtisans et la déification du roi soleil. Il suffi que des élèves de CM2, visitant le Louvre, s’exclament découvrant le Roi « Oh, une drag-queen » pour que sa majesté tombe de son trône. Nous avons ici un humour involontaire, mais salutaire : pour les enfants le roi est nu, plus, il n’impressionne plus personne dans sa tenue de vieille cocotte sur le retour, avec ses talons rouge, ses bas de soie, ses fards et sa perruque. On se rappelle à propos ce conte de Christian Andersen intitulé « L'habit neuf de l'empereur » où deux filous ont réussi à imposer à une cour et à l'empereur lui-même une supercherie suivant laquelle un habit tissé de fil d'or, demeurerait invisible à tous ceux qui ne posséderaient pas les qualités morales exigées par le niveau et la dignité de leur fonction. L'empereur ayant commandé un tel habit, on connaît la suite ; Aucun des ministres ne voit le costume neuf ; l'empereur lui-même, allant s'enquérir de l'avancement des travaux des deux couturiers, ne voit pas plus le costume. Mais chacun, craignant de perdre sa notoriété, affirmera avoir trouvé l'habit très beau. Puis la fin : à l'occasion d'une procession, un enfant crie, devant tout le peuple réuni, que le roi est nu. L’expression sert de nos jours à symboliser le regard de l’innocence sur la perversion, mais aussi à nous rappeler, que, pour aussi puissants que nous soyons, la gloire, la richesse, le pouvoir ne sont que des oripeaux qui dissimulent mal une enflure de l’être qui se prend pour Dieu quand il n’est que cendres. On retrouve la même férocité du roi nu dans le burlesque ci-contre, ou dans la lucidité avec laquelle Goya représente les tares de la famille royale d’Espagne dans l’œuvre ci dessous : |

|

Goya : la

famille de Philippe V d’Espagne |

|

Dans la littérature, on trouvera un exemple de la même dénonciation de la vanité du pouvoir dans L’ Ubu Roi d’Alfred Jarry, ou dans le Picrocole de Rabelais, ou le Dictateur de Charlie Chaplin. Ici l’insolite rime avec l’insolence le burlesque a une fonction politique de dénonciation.

C’est du même comique social que

participent les diverses critiques des travers sociaux, des institutions, en

bref, de tout ce qui a prétention à être et à s’imposer comme un absolu, des

petits bourgeois de Labiche aux gratte papiers de Courteline ou au caricatures

de Daumier.

Honoré DAUMIER

Louis Philippe 1er, roi des Français

Le passé, le présent, l’avenir

(cette caricature valut 6 mois d’emprisonnement à son auteur)

4.2 – Humour noir

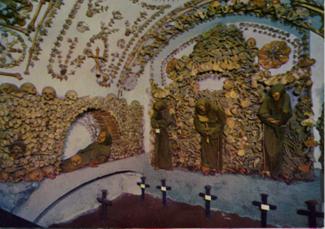

|

Crypte des franciscains (Rome) Détail du plafond |

Serre (in l’Automobile, 1981) |

De quoi rit-on ? De ce dont on a peur, pour exorciser cette peur, ou par dandysme, pour adopter une attitude élégante face à la mort, la maladie, la folie. Peut-être aussi parce que le seul discours possible sur la mort est celui de la dérision, « politesse du désespoir » (J. Giraudoux)

L’humour noir est donc fortement lié à l’état d’une société donné : toutes les sociétés n’ont pas le même tabou, par exemple, de la mort. Dans la notre, il n’y a plus ni discours unanime, ni rituel social, ni croyance permettant d’intégrer le phénomène « mort » à la vie. Les figures grimaçantes de la crypte des franciscains sont lues à la manière d’un humour macabre : mais pour ceux qui les ont créés, ils affirment simplement la solidarité des vivants et des morts autour d’une même espérance : quelle plus belle fin, pour un chrétien, que d’attendre le jugement dernier en servant de mobilier aux chapelles de son église ?

Dali

Le visage de la Guerre (1940)

Mais l’humour noir, c’est aussi la mise en perspective de la vie et de la mort, le rappel silencieux que notre vie est fondée sur une double exigence vivre et mourir, aimer et partir, concilier amour de l’autre et nécessaire rupture d’avec lui. Camus le montre dans « Noces » où à la fois il chante à Tipaza ses épousailles avec la terre, la nature, et la mer, et où, lucide, il contemple la vanité des œuvres humaines dans les ruines romaines de Djamila. C’est ce que représente la métaphore ci-dessous, qui est plus qu’une simple illusion d’optique destinée à mettre en évidence le rôle des formes prégnantes : elle est aussi une allégorie de la vie et de la mort, de la jeunesse et de sa fragilité, de l’amour et de l’anéantissement qui nous guette.

On pourrait penser aussi à :

« Et s'ils tremblent un peu, est-ce de

voir vieillir la pendule d'argent

Qui ronronne au salon, qui dit oui qui dit non, qui dit : je vous attends

(Jacques Brel, Les Vieux)

Anonyme :

Pierrot et Colombine

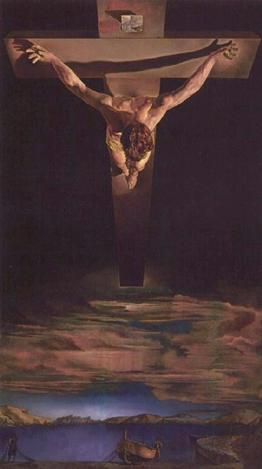

4.3 – l’humour blanc (M. Tournier) le comique cosmique

Dali : Christ de Saint Jean de la Croix (1952)

Où classer ce Christ « en perspective plongeante », de Dali ? Est-ce une œuvre de dérision, un sacrilège blasphématoire qui relèverait alors d’une forme d’humour social ? Est-ce une manière d’humour noir : Christ vainqueur après le déluge ? ou plus simplement le fait d’introduire une faille désespérée dans la foi des hommes ? Chacun y apporte sans doute sa réponse, mais l’œuvre fait partie de ces formes d’expressions « questionnantes » qui interrogent nos certitudes. On pourrait même dire une expression philosophique, si l’on considère avec J. Derrida, que la philosophie est « cette réflexion pour qui la nécessité de la question n’a pas de fin ».

Mais l’humour blanc est généralement plus subtil : il interroge nos certitudes et les met en perspective par rapport au néant. Nos certitudes, qu’elles soient affectives, ontologiques, rationnelles sont menacées de ruine par la moindre faille, nous le disions plus haut à propos du paradoxe. Elles participent toujours, d’une certaine façon de l’opinion, de la doxa, puisque nous ne sommes pas Dieu, et que notre pensée ne peut s’arroger sans mensonge le statut d’absolu.

On pense, en philosophie, au doute cartésien, et à la volonté d’aller jusqu’au bout de la règle critique qu’il s’était donné : jusqu’à introduire cette hypothèse du Malin Génie, ce doute hyperbolique et quelque peu insensé :

« Archimède, pour tirer le globe

terrestre de sa place et le transporter en un autre lieu, ne demandait rien

qu’un point qui fût fixe et assuré. Ainsi j’aurai droit de concevoir de hautes

espérances, si je suis assez heureux pour trouver seulement une chose qui soit

certaine et indubitable.

Je suppose donc que toutes les choses que je vois sont

fausses ; je me persuade que rien n’a jamais été de tout ce que ma mémoire

remplie de mensonges me représente : je pense n’avoir aucun sens ; je

crois que le corps, la figure, l’étendue, le mouvement et le lieu ne sont que

des fictions de mon esprit. Qu’est-ce donc qui pourra être estimé véritable ?

Peut-être rien autre chose, sinon qu’il n’y a rien au monde de certain.

Mais

que sais-je s’il n’y a point quelque autre chose différente de celles que je

viens de juger incertaines, de laquelle on ne puisse avoir le moindre

doute ? N’y a-t-il point quelque Dieu ou quelque autre puissance qui

me met en l’esprit ces pensées ? Cela n’est pas nécessaire ; car

peut-être que je suis capable de les produire de moi-même. Moi donc à tout le

moins ne suis-je point quelque chose ? Mais j’ai déjà nié que j’eusse

aucun sens ni aucun corps. J’hésite néanmoins, car que s’ensuit-il de là ?

Suis-je tellement dépendant du corps et des sens que je ne puisse être sans

eux ? Mais je me suis persuadé qu'il n’y avait aucun ciel, aucune terre,

aucun esprit : ne me suis-je donc pas aussi persuadé que je n’étais

point ? Non certes ; j’étais sans doute, si je me suis persuadé, ou

seulement si j’ai pensé quelque chose. Mais il y a un je ne sais quel trompeur

très puissant et très rusé, qui emploie toute son industrie à me tromper

toujours. Il n’y a donc point de doute que je suis ; s’il me trompe ;

et qu’il me trompe tant qu’il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois

rien tant que je penserai être quelque

chose. De sorte qu’après y avoir bien pensé et avoir soigneusement examiné

toutes choses, enfin il faut conclure, et tenir pour constant que cette

proposition : je suis j’existe, est nécessairement vraie, toutes le fois

que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. »

Descartes (Méditations métaphysiques, II)

Certes, c’est une certitude,

celle du cogito que le philosophe découvre au bout de ce cheminement du doute.

Mais on pourrait aussi bien dire que cette certitude est vide : elle est

celle d’un être qui crie « je pense, je suis j’existe » dans un monde

dont il n’est pas certain, et qui est cependant le pendant nécessaire pour que

ce « je pense » ait un sens. En effet, si « toute conscience est

conscience de quelque chose » (Husserl), il ne suffit pas de dire

« je pense », pour être, encore faut-il qu’il y ait un « quelque

chose ». Or, de cela, je ne puis être certain par la seule puissance de

mon esprit. La faille reste béante, et l’ironie peut de nouveau venir semer le

ver du doute dans notre belle certitude.

M. C. Escher

Un autre monde II (1947)

Un autre monde ? à voir ! Après tout celui-ci emprunte au nôtre nombre de ses formes, et même pourrait-on dire la rigueur géométrique dont l’architecte est si fier. La chimère, au centre (mais est-ce vraiment le centre ?) nous interpelle de son sourire ironique : chiche ! De quoi es-tu certain, poussière d’étoile ?

Conclusion :

Du burlesque au grotesque : Le burlesque est originellement une mise en perspective de ce que l’on veut atteindre, généralement une valeur consacrée, une institution, un homme politique, une situation. Il note la plupart du temps l’irruption du profane dans le sacré, du trivial dans le sérieux, du futile dans l’utile. Mais son décalage a généralement un sens social, celui de relativiser tout ce qui se prend pour un absolu. C’est pour cela que ceux qui ont porté au plus haut le genre burlesque, on pense à Ch. Chaplin, B. Keaton ou Harold Lloyd, mettent toujours l’effet comique au service d’une cause.

Le grotesque peut ne pas avoir en lui-même de fin, sinon que de dénoncer l’absurde qui s’ouvre sous nos pas. On nomme ainsi les décorations aberrantes de certains tombeaux antiques (grottes) qui nous montrent le visage impossible de l’au-delà : le grotesque est la représentation des enfers, pas seulement dans ce qu’ils ont de terrible, comme dans la tradition chrétienne, mais dans ce qu’ils ont d’impensable et d’incompréhensible –et donc d’inquiétant- pour nous. Le burlesque garde encore un lien avec notre monde, qu’il exprime ; le grotesque est souvent insoutenable, parce qu’il est la porte ouverte sur la folie, la mort, et la damnation : en fait sur l’angoisse de tout ce qui ne nous ressemble pas, de tout ce qui est notre altérité absolue, mais qui s’ouvre sous nos pas.

La Guerche de Bretagne

Orrnement de façade (XVIème siècle)

Bas côté sud

Du non dit au mieux dire : l’humour, discours ouvert.

L’humour est, comme la poésie, un discours au signifiant ouvert. Il est sans doute plus conventionnel que le genre poétique, moins libre que lui ; car il repose sur des habitudes de penser ou de rire qui sont le propre d’une civilisation donnée : la contre pétrie nous en offre un usage pétrifié. Mais dans ses formes les plus ouvertes, le paradoxe comique vise toujours une réflexion de la part du public auquel il s’adresse, il s’adresse à un public supposé intelligent. Ses différents degrés font plus appel à l’esprit de finesse qu’à celui de géométrie[16], en ce qu’il ne faut pas seulement comprendre ce qui est clairement et distinctement notifié, mais intuitionner ce qui est simplement suggéré.

De l’insolence à insolite

Le comique a eu d’abord, nous l’avons souligné, une connotation sociale, celle d’une impertinence par rapport aux valeurs consacrées. Mais c’est un mot de la même famille qui nous semble pouvoir réunir toutes les familles d’humour : l’insolite, qui étymologiquement signifie : qui est inhabituel. J’oserai une étymologie (fantasque ?) pour la racine « sol », celle du soleil. Quoi de plus habituel (quoi de plus « solite ») que le levé de soleil ? C’est l’événement habituel par excellence. Le terme d’insolite prend alors un sens fort : celui d’une rupture totale d’avec les nécessités les mieux ancrées, la terreur par excellence, celle d’un monde qui se réveillerait sous un soleil mort. L’art de l’insolite est là pour signifier à la fois cette hantise de l’apocalypse et cet amour de la vie qui sont les deux extrêmes de notre condition.

Le rire de Nietzsche

Devant la gare où arrivait le train que je prenais tous les

jours pour aller au collège, il y avait d’un côté, l’Hôtel de la gare, et de

l’autre, l’Hôtel de l’univers. Un jour, suite à une probable mésalliance, ils

fusionnèrent et leurs frontons affichèrent, sans rire « Hôtel de la gare

et de l’univers réunis ». Impertinents, nous brûlions d’y ajouter un

« enfin réunis» pour ajouter à l’incongruité de la fusion. Dans sa

« philosophie de la grammaire », Nietzsche dénonce ainsi une « crase »

grammaticale, qui atteste de l’enflure de l’orgueil humain, quand, abusé par

son propre langage, l’homme confond

l’association grammaticale des mots et la parité des êtres qu’ils désignent. Ainsi l’expression

« l’homme et le monde » le fait éclater de rire « face à la

sublime prétention de la petite copule “ et “ » qui serait prête

à nous faire croire que l’on peut mettre sur le même pied la néantissime

créature qu’est l’homme et l’infinie grandeur du monde.

M. Le Guen (2005)