PCEM1

Année 2005-06

Notes

de lecture et résumés.

Robert Nisbet (1913-1996)

Historien de la sociologie. Professeur émérite à

l’Université de Columbia et à l’Université de Californie (Berkeley). Principaux

ouvrages : The Quest for Community (1953), The Degradation of the Academic

Dogma (1971), et Twilight of Authority (1975). Dans La Tradition sociologique, il présente une étude

historique sur l’évolution des concepts fondamentaux qui ont caractérisé la

pensée sociologique au 19e siècle et au début du 20e siècle, à partir des

oeuvres de grands auteurs européens : Tocqueville, Marx, Comte, Weber,

Simmel, etc.

La Tradition sociologique, PUF, 1984

(The Sociological Tradition, 1966)

Édition de poche, PUF, « Quadrige », 2000.

Notes de lecture

Première partie : Concepts et contextes

Nisbet

se livre dans ces deux premiers chapitre à un véritable « discours de la

méthode » dans lequel il va préciser les objectifs, les enjeux du livre,

et les méthodes et outils qu’il compte utiliser dans sa recherche.

Chapitre 1 : Les concepts élémentaires de la sociologie

1.1 Idées et antithèses : chacun des

concepts opératoire retenus par Nisbets fonctionne par couple antithétique.

ENisbet refuse de considérer l’histoire de la

pensée comme un catalogue d’auteurs, dont on examinerait successivement les

thèses. On perd ainsi la cohésion des idées au profit d’un point de vue

biographique, sans intérêt pour l’histoire des idées.

EIl refuse aussi de considérer l’histoire de

la pensée comme un catalogue de théories. Certes on étudie ainsi des systèmes

de pensée cohérent, possédant une structuration interne forte : notion de

modèle d’analyse ou de pattern. Mais on ne peut alors sortir de ce système pour

confronter ces idées à l’autre. D’autre part ces systèmes sont figés.

Choix

de Nisbert : (citation de Arthure O. Lovejoy)

p.

16 « Par histoire des idées j’entends quelque chose à la fois de plus

spécifique et de moins restrictif que l’histoire de la philosophie. (…) elle décompose les différents systèmes

qui se présentent comme des ensembles indissociables afin d’en isoler les

éléments constitutifs, ou ce que l’on pourrait appeler les idées élémentaires »

Il

s’agit de faire dialoguer des systèmes différents en y repérant des concepts

opératoires (les « idées élémentaires »)

p.17 : «Ce qui apparaît alors, ce ne sont pas seulement les éléments

constitutifs de ces systèmes, les idées élémentaires

sur lesquelles ils reposent, mais aussi les

nouvelles associations et les rapprochements qui s’établissent entre différents

auteurs, entre différentes idées ; des affinités mais aussi des

oppositions dont nous n’aurions pas supposé l’existence »

Son approche est donc celle d’une sorte d’épistémologie comparative de la

sociologie.

Le fragment ci-dessous définit clairement

l’objectif de l’ouvrage :

p. 17 « Ce livre

s’attache à analyser des idées élémentaires, en particulier celles qui

caractérisèrent la sociologie européenne dans la période 1830-1900, période

cruciale pour le développement de cette science car c’est alors que des hommes

comme Tocqueville, Marx, Weber et Durkheim posèrent les bases théoriques de la

sociologie contemporaine. »

On

peut y ajouter ce complément

théorique :

p

17 « j’insiste sur ce point (…) nous nous intéresserons aux idées

élémentaires qui me semblent être les fondements sur lesquels s’est constitué

la sociologie de cette époque, en dépit de divergences de vues évidentes entre

les différents auteurs ; à ces idées qui sont restées pertinentes pendant

tout l’âge classique de la sociologie et qui les restent encore aujourd’hui »

Ce

n’est cependant pas une perspective historique :

« l’histoire

ne révèle ses secrets qu’à ceux qui partent du présent » On veut dégager

les « idées élémentaires »

Le

choix des hypothèses de lecture : Mais quels sont les critères auxquels

doivent répondre les « idées élémentaires » ? Elles doivent

être :

-

Générales : elles

doivent apparaître et être pertinentes dans un maximum d’œuvres considérées sur

la période de référence.

-

Durables : elles

doivent être présentes sur la totalité de la période considérée.

-

Caractéristiques :

elles doivent véritablement permettre de caractériser la sociologie face aux

autres sciences.

-

Consistantes : présentes

à plusieurs moments de l’histoire.

Les cinq concepts

fondamentaux de la tradition sociologique

L’ouvrage définit les concepts fondamentaux qui

caractérisent la tradition sociologique et en suit la trace principalement chez

Tocqueville, (1805-1859) Comte (1798-1857),

Durkheim (1858-1917), Max Weber (1864-1923) et Georg Simmel (1858-1918), avec

des incursions chez de Maistre, Marx, Le Play (1806-1882) , Tönnies

(1855 – 1936). Il s’agit des cinq notions suivantes :

![]() communauté#société (chapitre 3)

communauté#société (chapitre 3)

Communauté : géographique (pays) , de

religion (paroisse) , de travail (corporation), de famille ou de culture :

caractérisée par « une cohésion profonde et entière, de nature durable

et affective »» (Tönnies, Communauté et société, 1887) et qui

s’oppose à « société »

(une pseudo-communauté aux liens impersonnels et « contractuels »

regroupant de nombreux individus)

ELe concept de

communauté est un concept essentiel chez Nisbet, dans l’ensemble de son œuvre.

« La communauté traditionnelle, celle de la pré industrialisation, se

distingue par son autosuffisance, que le pouvoir centralisateur a atomisée et

détruite. La recherche d’une communauté où l’autorité n’est pas le pouvoir est

la tragédie moderne de l’homme ». Les allégeances de l’individu (notion

central de son livre) vont au plus proche de son entourage.

![]() autorité#pouvoir, (chapitre 4) Autorité :

ordre interne à une association,

politique, religieuse ou culturelle qui s’oppose à pouvoir, assimilé à force politique, militaire ou bureaucratique

nécessitant une légitimation externe.

autorité#pouvoir, (chapitre 4) Autorité :

ordre interne à une association,

politique, religieuse ou culturelle qui s’oppose à pouvoir, assimilé à force politique, militaire ou bureaucratique

nécessitant une légitimation externe.

![]() statut#appartenance de classe (chapitre

5) Statut : position de l’individu dans la hiérarchie de prestige et d’influence qui caractérise une

communauté, à distinguer de l’appartenance

de classe, à la fois plus étroite

(économique) et plus collective.

statut#appartenance de classe (chapitre

5) Statut : position de l’individu dans la hiérarchie de prestige et d’influence qui caractérise une

communauté, à distinguer de l’appartenance

de classe, à la fois plus étroite

(économique) et plus collective.

![]() sacré#profane, (chapitre 6) Sacré :

notion recouvrant les conduites irrationnelles, de type moral, religieux ou

rituel « auxquelles on attribue une valeur supérieure à leur utilité »,

opposée (Durkheim) à profane,

l’ensemble des activité séculières des hommes, liées au travail, aux échanges,

à la vie sociale.

sacré#profane, (chapitre 6) Sacré :

notion recouvrant les conduites irrationnelles, de type moral, religieux ou

rituel « auxquelles on attribue une valeur supérieure à leur utilité »,

opposée (Durkheim) à profane,

l’ensemble des activité séculières des hommes, liées au travail, aux échanges,

à la vie sociale.

![]() aliénation#progrès (Chapitre 7): aliénation :

situation dans laquelle « l’homme devient comme étranger (alien) à

lui-même et perd son identité lorsque l’on coupe les liens qui l’unissent à sa communauté

et qu’on lui enlève tout sens moral » ; notion opposée ici à progrès, dès lors que l’aliénation

apparaît comme l’effet pervers du développement (industrialisation,

sécularisation, démocratisation, égalisation des conditions, rationalisation du

travail …) des « forces de progrès » .

aliénation#progrès (Chapitre 7): aliénation :

situation dans laquelle « l’homme devient comme étranger (alien) à

lui-même et perd son identité lorsque l’on coupe les liens qui l’unissent à sa communauté

et qu’on lui enlève tout sens moral » ; notion opposée ici à progrès, dès lors que l’aliénation

apparaît comme l’effet pervers du développement (industrialisation,

sécularisation, démocratisation, égalisation des conditions, rationalisation du

travail …) des « forces de progrès » .

« Il

est remarquable qu’aucune de ces cinq notions n’ait joué de rôle important dans

la pensée des XVII et XVIIIe siècles (Lumières) – de Bacon à Condorcet – dont

les préoccupations s’expriment plutôt en termes d’individu, de progrès, de

contrat, de nature ou de raison (au XIXe siècle l’individualisme se prolonge –

philosophiquement – dans l’utilitarisme). »

1.2/ la révolte contre

l’individualisme. Il semblerait que l’histoire de l’humanité témoigne d’un flux et d’un reflux

de ces notions élémentaires que nous venons de dégager. Durant la période qui

va du XVIème siècle à la révolution française, l’individualisme va régner en

maître : (p. 21) « les aspirations morales et politiques de cette

poque étaient exprimées par une série de termes et d’idées bien différents,

comme par exemple ceux d’individu, de progrès, de contrat, de nature ou de

raison ; L’objectif essentiel de tous les penseurs de cette époque, (…)

c’est de libérer l’individu des contraintes sociales héritées du passé et de

libérer la croyance universelle en l’individu conçu comme être naturel, doué de

raison, pourvu de caractéristiques innées et absolument permanentes. »

On conçoit donc que dans un tel contexte, les notions élémentaires citées plus

haut prennent plutôt une signification de valeurs de réaction. Le XIXème siècle retrouvera le débat entre

les divers concepts antagonistes. « Prises

dans leur ensemble, les idées de communauté, d’autorité, de statut, de saacré

et d’aliénation témoignent d’une réorientation de la pensée européenne dont

l’importance est aussi considérable à mes yeux que la réorientation de nature

toute différente, voire opposée qui avait marqué, trois siècles plus tôt, la

fin du moyen-âge et le début du siècle de la Raison. »

1.3/ Trois sensibilités

politiques : libéralisme, radicalisme, conservatisme...

Ces notions ne peuvent être comprises que si on les

replace dans le contexte des grands courants idéologiques aux prises au XIXe

siècle, en particulier le libéralisme, le radicalisme (au sens premier et fort

du terme : le jacobinisme ou le socialisme sont ici des formes de

radicalisme) et le conservatisme :

![]() le

libéralisme : foi en l’individu (et en la supériorité de la libre

entreprise), affirmation de ses droits politiques, civiques et, plus tard,

sociaux. « L’autonomie de l’individu revêt la même importance pour le

libéral que la tradition pour le conservateur et l’usage du pouvoir pour le

radical. »

le

libéralisme : foi en l’individu (et en la supériorité de la libre

entreprise), affirmation de ses droits politiques, civiques et, plus tard,

sociaux. « L’autonomie de l’individu revêt la même importance pour le

libéral que la tradition pour le conservateur et l’usage du pouvoir pour le

radical. »

![]() le

radicalisme, fondé sur le sentiment que « le pouvoir politique peut

être rédempteur si l’on s’en empare pour le purifier et en faire un usage

illimité, même jusqu’à faire régner la terreur, afin de réhabiliter l’homme et

les institutions. A cette conception du pouvoir s’ajoute une foi presque

illimitée dans la possibilité de construire un nouvel ordre social fondé sur la

raison. » Un millénarisme sans contenu religieux (et même laïque,

anti-religieux).

le

radicalisme, fondé sur le sentiment que « le pouvoir politique peut

être rédempteur si l’on s’en empare pour le purifier et en faire un usage

illimité, même jusqu’à faire régner la terreur, afin de réhabiliter l’homme et

les institutions. A cette conception du pouvoir s’ajoute une foi presque

illimitée dans la possibilité de construire un nouvel ordre social fondé sur la

raison. » Un millénarisme sans contenu religieux (et même laïque,

anti-religieux).

![]() le

conservatisme : ce qui est au coeur du conservatisme, c’est la tradition.

« C’est parce qu’il défend la tradition sociale que le conservatisme en

vient à insister sur des valeurs comme celles de communauté, de parenté, de

hiérarchie, d’autorité et de religion, et à pressentir que, une fois que les

forces du libéralisme et du radicalisme auront arraché les individus aux

contextes créés par ces valeurs, la société sombrera dans le chaos et

l’absolutisme. »

le

conservatisme : ce qui est au coeur du conservatisme, c’est la tradition.

« C’est parce qu’il défend la tradition sociale que le conservatisme en

vient à insister sur des valeurs comme celles de communauté, de parenté, de

hiérarchie, d’autorité et de religion, et à pressentir que, une fois que les

forces du libéralisme et du radicalisme auront arraché les individus aux

contextes créés par ces valeurs, la société sombrera dans le chaos et

l’absolutisme. »

Chapitre 2 : Les deux

révolutions

La fin du XVIIIe et le XIXe siècle sont parcourues par

deux révolutions : la révolution démocratique et la révolution

industrielle.

Les thèmes issus de l’industrialisation

Pour Nisbet, les diverses traditions que nous avons

précédemment relevées, conservateurs, libéraux, radicaux se rejoignent bien

souvent dans l’analyse de la révolution industrielle, dans l’analyse du

« modèle anglais » La tradition sociologique retiendra de la révolution

industrielle cinq aspects : « les

conditions de vie et de travail des ouvriers, le changement de nature de la

propriété, la naissance des cités industrielles, les découvertes

technologiques, et enfin l’organisation du travail ».

Les conditions de travail se détériorent « pour

les radicaux comme pour les conservateurs, la caractéristique la plus

fondamentale et la plus choquante du nouvel ordre social était sans aucun doute

la détérioration des conditions de vie et de travail des ouvriers, ainsi que le

fait que le travail se soit brutalement trouvé arraché au cadre protecteur de

la corporation, du village, et de la famille. » (p.41)

Cette affinité entre conservateurs et radicaux se

retrouve aussi à propos du problème de la propriété privée : cette affinité

« apparaît aussi dans l’aversion qu’ils éprouvent pour un certain type

de propriété, la propriété industrielle à grande échelle, -et plus

particulièrement pour ce type abstrait et impersonnel de propriété que

représentent les actions achetées et vendues en bourse. » (p.44)

Sur l’urbanisme « là encore la réalité ne

pouvait donc que donner naissance à une thématique opposant au cadre

relativement simple et stable des cités closes àù s’organisait la vie urbaine

médiéval, et dont certaines gravures gardaient le souvenir les agrégats

tentaculaires, sans formes ni limites précises, dont les villes nouvellement

apparues (…) offraient le spectacle. » (p.46)

Enfin, au titre de cette révolution industrielle, il

faut citer deux thèmes fondamentaux qui feront l’objet « d’affrontements

idéologiques au XIXe siècle, à savoir l’impact du progrès technologique et le

développement de l’organisation du travail en usine. Pour les conservateurs

comme pour les radicaux ces deux phénomènes étaient à l’origine de

transformations qui affectaient les relations historiques entre l’homme et la

femme et menaçaient (ou promettaient) de sonner le glas de la famille

traditionnelle, de transformations qui aboliraient la séparation culturelle

entre ville et campagne et qui, pour la première fois dans l’histoire,

permettraient à l’individu de libérer son énergie productive des contraintes

que lui imposaient jusqu’àlors la nature et la société traditionnelle ».

(p ;47-8)

La démocratie comme révolution

A noter, dans une perspective sociologique, l’aversion

de la Révolution (et de l’Empire) pour les « associations

partielles », les collectivités intermédiaires : les corporations,

mais aussi la famille (lois sur le divorce, sur la propriété, enseignement),

l’Eglise, les associations en général...

« Il n’y a plus de corporation dans l’Etat, il

n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu et l’intérêt

général. » (Loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791) (55-56) Même aversion

chez Rousseau... Et Robespierre insiste pour les que les droits de l’Etat sur

les mineurs priment ceux du chef de famille...

Individualisation, abstraction, généralisation :

« Aucun contact direct ne s’établissant entre eux, la conception que

chacun se faisait de l’autre résultait de l’élimination des caractéristiques particulières

à chaque individu pour n’en retenir que ce qu’il avait de commun avec tous les

autres membres de sa classe » (Ostrogorski, Democracy and the Organisation

of Political Parties, Londres, 1902) (65)

Deuxième partie : Les concepts élémentaires de la

sociologie

Chapitre 3 : LA COMMUNAUTE

Communauté et société

Au XVIIIe siècle (et chez tous les penseurs héritiers

des Lumières) on considère que les traditions communautaires font obstacle tant

au développement économique qu’aux réformes administratives. La société moderne

doit reposer sur l’individu naturel et non sur le paysan ou sur le membre d’une

corporation ou d’une Église. Mais, au XIXe siècle, dans l’oeuvre des

sociologues, l’idée de communauté redevient aussi fondamentale que la notion de

contrat pendant l’âge de la Raison. Au XIXe siècle les nouvelles utopies sont

communautaires ; mouvements religieux, mutuellisme ouvrier...

Hegel

Chez Hegel dans la Philosophie du droit - oeuvre qui

inspirera les travaux ultérieurs des sociologues allemands - le rôle de l’idée

de communauté est considérable. L’État y apparaît comme une communauté de

communautés plutôt qu’un agrégat d’individus.

Auguste Comte

Dans le Système de politique positive, « traité

de sociologie », la référence à la communauté, communauté perdue,

communauté à retrouver, est permanente... « Si pour Marx le socialisme

c’est le capitalisme moins la propriété privée, pour Comte la société

positiviste n’est rien d’autre que la société médiévale moins le

christianisme. » (82) Comte est un des premiers à discerner les origines

sociales du langage, de la morale, du droit, de la religion et même de la

personnalité (à travers les trois relations constitutives de la communauté de

base qu’est la famille : relation filiale, relation fraternelle, relation

conjugale).

C (résumé de la page 79-85)

Lecture :

§1 la communauté est un

concept central pour les sociologues du XIXe, qu’ils utilisent de préférence à

celui de société.

A/

§2 Ainsi Auguste Comte :

Créateur du terme de

« sociologie » et fondateur d’une religion nouvelle : le

positivisme.

Le positivisme n’est que le

point de départ, le présupposé d’un système dont l’aboutissement est la

sociologie, toute entière dominée par l’idée de communauté, qu’il emprunte non

aux lumières mais à une théorie antérieure (tradition conservatrice, attrait

pour les communauté traditionnelles médiévales)

§3 Comte comme beaucoup de

penseurs de son temps est inquiet de l’effondrement des communautés

traditionnelles.

§4 Il est urgent de rétablir

les liens communautaires au sein de la société. Il considère que les principes

de la démocratie sont trop abstraits et comme tels incapables de fonder un

ordre social. Parallèlement il reconnaît cependant le mérite des lumières dans

sa lutte contre l’obscurantisme.

§5 Pourtant à l’encontre de

Marx, Comte veut bâtir son utopie sur le système médiéval à laquelle il ne fait

que soustraire le christianisme.

B/

§6 l’utopie comtienne est

bâtie par homothétie de l’ancien régime :

Ce qui change :

L’aristocrate

est remplacé par l’homme d’affaires

La

religion est remplacée par la science

La

royauté est remplacée par la république

Ce qui demeure :

attachement de Comte aux rituels ; idée de communauté morale unissant les

hommes au sein de la structure sociale.

§7 Cependant sa vision de la

société est plus sociologique qu’utopique. Car pour lui la notion de société

est un élargissement de la notion de communauté. La société n’est pas un

agrégat d’individus. Ils sont eux-mêmes produit de cette société.

§8 rejet de

l’individualisme ; l’individu isolé n’existe pas ; il est le produit

de l’existence communautaire.

C/

§9 La famille cellule de base

de l’ordre sociétaire

§10 La famille

comtienne : famille « unité de relations et de statut »

-

dépasser

une approche sentimentale et affective de la famille

§ 11 La famille doit être envisagée sous un jour moral

(socialisation de l’individu, §12)) et

politique (cf. §13)

§ 11 La famille doit être envisagée sous un jour moral

(socialisation de l’individu, §12)) et

politique (cf. §13)

|

§12 Les trois relations -

relation

filiale respect de l’autorité -

relation

fraternelle solidarité sociale -

relation

conjugale ciment social toutes concourent à la

formation de la personnalité de l’individu |

§13 La famille :

approche politique -

structure

interne de la famille -

structure

hiérarchique d’ordre. |

Proposition de

résumé :

Comme

beaucoup de penseurs du XIXème siècle,

Comte, père fondateur de la sociologie et du positivisme réhabilite

l’idée de communauté, qu’il relie, outrepassant la révolution des lumières, à

la tradition médiévale. Il s’inquiète de l’effondrement des liens

communautaire. Certes , la démocratie rationnelle a détruit

l’obscurantisme/50, mais elle a aussi ruiné le ciment de solidarité

qui unissait les individus ; ses principes abstraits sont incapables de

créer un nouvel ordre social. Comte veut revenir à une vie sociale

communautaire purifiée de sa religiosité.

L’utopie

positiviste se modèle sur un communautarisme rénové ; l’homme d’affaires

remplace l’/100aristocrate, la science, la religion, la République,

la royauté ; on réactualise aussi le rituel et le lien communautaire.

Cependant, ce n’est pas qu’une spéculation utopiste : la visée est

sociologique, celle d’une conception de la société comme communauté élargie, où

l’individu est essentiellement défini par ses liens sociaux, /150 il

n’est plus une monade abstraite et isolée, mais le produit de la vie communautaire.

Ainsi,

la famille doit être au fondement de la société. Elle est la cellule où se

définissent les rôles sociaux dont l’individu reçoit son statut. Elle forme la

personnalité de l’individu : il y /200 apprend autorité,

fraternité et solidarité ; elle est

aussi l’archétype de l’ordre social. /214

Le Play

Les ouvriers européens, 1855 :

Il est un des premiers à concevoir l’idée d’une étude

scientifique des sociétés, reprenant en cela une tradition déjà adoptée par

Fourier, Saint-Simon, et Comte. « arithmétique politique » « Le

Play, dans ses études sur les différents types de parenté et de communauté

existant en Europe, s’était efforcé d’associer la méthode déductive à

l’observation empirique et avait clzairement affirmé sa volonté de faire œuvre

de science. (…) (p. 86)

Le Play est le premier à faire entrer l’étude de

données quantitatives dans la compréhension des structures sociales : par

exemple « le recours à sa fameuse technique budgétaire : quel

moyen meilleur et plus exact y a-t-il, (…) d’avoir une connaissance détaillée

de la nature et des activités d’une famille que d’examiner ses recettes et ses

dépenses ? L’établissement du budget des recettes des familles étudiées

permet en outre de procéder à une analyse comparative et quantitative »

(p.87)

C’est également Le Plai qui introduit pour la première

fois l’idée de corrélations au sein des phénomènes sociaux, inaugurant

ainsi la possibilité d’une modélisation rationnelle de sociétés, que l’on

retrouvera chez Marx puis surtout chez Durkheim et Weber. « la

comparaison est en effet l’essence mêe de la méthode de Le Play. Lui même

qualifie celle-ci d’ »observation des faits sociaux », le point

important étant qu’il s’agit d’une observation comparée.»

Cette étude va lui permettre d’aboutir à la définition

de modèles familiaux, qu’il répartit en deux groupes, les familles stables, et

les familles en voie de décomposition, conséquence des deux révolutions.

Distinction entre trois types de familles,

-

famille

patriarcale, (« dominée par le père, l’autorité politique et sociale

trouvant alors rarement son siège en dehors de la famille » p.88) ce type de famille stable est inadapté à

l’ordre social et économique moderne.

-

famille

instable (individualisme, caractère contractuel, absence d’enracinement dans la

propriété)

-

famille

souche synthèse des deux précédentes, puisqu’elle conserve de la première

l’idée d’une autorité d’une seule personne, mais aussi l’idée que chaque enfant

d’une famille peut aussi fonder une nouvelle entité. « elle alie ce

qu’il y a de meilleur dans le système patriarcal à l’individualisme qui

caractérise la famille instable.» (p. 89)

Mais au delà de cette nomenclature, ce qui intéresse

Le Play « c’est le rôle que joue la famille dans l’ordre social. Son

étude vise donc à définir les liens qui l’unissent aux autres instances

communautaires, qu’l s’agisse par

exemple de l’Eglise, de l’employeur, du gouvernement ou de l’école. »

La famille est donc pour lui un modèle communautaire

dont devrait s’inspirer toutes les oautres formes d’organisation sociales et

économiques.

Ferdinand Tönnies :

communauté et société Gemeinschaft

und Gesellschaft, 1887. La société (Gesellschaft) est caractérisée par des

relations contractuelles, utilitaires ; la communauté (Gemeinschaft) par

des relations et une identification affectives.

Max Weber : communauté

de tradition, association d’intérêt

Max Weber reprend et raffine l’analyse de Tönnies. Il

distingue quatre types d’activités sociales suivant qu’elles :

![]() sont

gouvernées par l’intérêt

sont

gouvernées par l’intérêt

![]() s’orientent

vers des fins interpersonnelles ou morales

s’orientent

vers des fins interpersonnelles ou morales

![]() répondent

à des états affectifs ou à des émotions

répondent

à des états affectifs ou à des émotions

![]() relèvent

de la tradition et de la convention

relèvent

de la tradition et de la convention

Les deux types d’associations (communauté ou société)

existent à toutes les périodes de l’histoire de l’humanité... ce sont des

« types idéaux » (des concepts, en somme). La communauté repose sur

le sentiment subjectif qu’ont les parties de s’appartenir mutuellement, d’être

pleinement impliquées dans l’existence de l’autre.

Weber donne pour exemples, outre des types aussi

évidents que la famille, la paroisse et le voisinage : l’unité militaire,

le syndicat ouvrier, la fraternité religieuse, la relation amoureuse, l’école

et l’université. Une « société », quand elle dure, tend à s’imprégner

d’un esprit communautaire (et inversement : une communauté peut

fonctionner, en certaines circonstances comme une société, dans un but

utilitaire)...

Weber distingue enfin des relations sociales ouvertes

et fermées (vers l’extérieur) - distinction qui ne recouvre pas la

précédente : il existe des « sociétés » (société commerciale,

clubs privés...) fermées - même si elles sont, le plus souvent, ouvertes...

La cité antique est une association de communautés

(groupes ethniques ou familiaux) ; la cité médiévale, déjà, une

association d’individus (chrétiens...), « une association confessionnelle

d’individus croyants et non une association rituelle de groupes de

parenté. » (Weber)

Proposition de résumé :

Weber précise la distinction posée par Tönnies entre

société et communauté.. Il distingue les groupements sociaux d’intérêts, de

ceux qui poursuivent des fins collectives, de ceux qui sont motivés par des réactions

affectives, de ceux, enfin, qui relèvent de la culture. La société, reposant

sur le contrat, correspondrait au

premier et au dernier cas, la communauté suppose au contraire un sentiment

subjectif d’appartenances mutuelles.

Relèvent de la communauté les groupements

traditionnels de la famille, la paroisse, mais aussi, à l’époque moderne, la

fraternité des armes ou de la foi, le syndicalisme, la relation amoureuse, et

l’esprit de corps tel qu’il se développe dans les écoles. Dans la sociétés, les

membres sont unis contractuellement parce qu’ils ont des intérêts communs. Mais

une telle union ne peut durer sans que s’y substitue un esprit communautaire.

Mis on peut dire que dans l’histoire le passage de la

communauté des communauté (cité antique) à la société de communauté, (cité

médiévale) puis à la société des individus s’est aussi faite autour du caractère

endogène ou exogène de ces groupements. Quand les membres d’une communauté ne

sont plus regarder en fonction de leur appartenance à leur groupe d’origine,

mais de leurs statut personnel (habeas corpus) il devient difficile à la

société moderne de se fermer sur elle-même.

Fustel de Coulanges

La Cité antique, 1864. Rome et Athènes, d’abord communautés stables et

fermées, puis individualistes et ouvertes...

Durkheim : solidarité

mécanique, solidarité organique

Dans De la division du travail social, Durkheim

distingue la solidarité mécanique (communautés réduites) de la solidarité

organique, dans le cadre de la division du travail (NB : chez Tönnies,

c’est plutôt la communauté qui est « organique » et la société

« mécanique » ...).

Dans la suite de son oeuvre (Les règles de la méthode

sociologique, Le suicide, Les formes élémentaires de la vie religieuse), il

montre le caractère quasi pathologique de la société « anomique »

(suicide, luttes économiques, insatisfaction résultant d’une existence

« anomique » (...).

CNote sur Durkheim et sa

thèse sur le suicide :

Le principe fondamental de la sociologie durkheimienne

est l’affirmation que l’objet de la science sociale est ailleurs que dans

l’étude de l’homme individuel, de ses actes, de son comportement, etc...;

qu’il existe en quelque sorte des phénomènes extérieurs aux individus que le

savant doit mettre à jour avant d’établir entre eux des rapports nécessaires,

c’est à dire des lois. Ce sont ces phénomènes que Durkheim appelle les faits

sociaux. Voici un exemple de fait social selon Durkheim : «chaque groupe social

a réellement [pour le suicide] un penchant collectif qui lui est propre et dont

les penchants individuels dérivent, loin qu’il procède de ces derniers ».

Ce penchant collectif peut être étudié, selon Durkheim, comme un phénomène,

bien qu’il ne se manifeste jamais à nous de façon directe. Seule la statistique

(qui joue un peu dans la sociologie de Durkheim le rôle de la lunette en

astronomie) permet de l’appréhender. Cette conception scientifique exclut le

recours à l’intuition, au psychologisme, à la «compréhension» qui, selon

Durkheim, visent à côté de l’objet sociologique.

Quant au mode d’existence des faits sociaux, Durkheim

refuse comme on le verra de s’en préoccuper, la question lui paraissant trop

métaphysique. Il dit expressément: « il faut traiter les faits sociaux

comme des choses»; il est en cela kantien et positiviste: il étudie des

phénomènes et non pas les noumènes, des objets construits et non pas le réel

chaotique et inintelligible. Sa démarche est donc à relier à celle qui

président dans les sciences de la nature : observation, mesure,

corrélations etc…

Dans «le Suicide» (1897), Durkheim met en œuvre les principes énoncés dans «Les règles de la

méthode sociologique». Il définit le suicide comme «tout cas de mort qui

résulte directement ou indirectement d’un acte positif ou négatif accompli par

la victime elle-même et qu’elle savait devoir produire ce résultat». Cet acte

qui semble totalement individuel puisque n’affectant que l’individu, parait

dépendre uniquement de facteurs psychologiques individuels, donc échapper à la

sociologie. Mais Durkheim montre qu’il peut être envisagé d’une façon tout à

fait différente : on peut considérer non plus l’acte individuel dans sa

singularité, mais l’ensemble des suicides commis dans une société donnée,

pendant un laps de temps donné. On remarque alors deux choses : le taux de

suicide possède un degré de constance égal sinon supérieur à celui de la

mortalité, mais en revanche on peut noter des différences significatives

suivant le pays considéré, chacun ayant un coefficient d’accélération qui lui

est propre. Cette permanence et cette variabilité démontrent que le suicide

est une tendance collective : «chaque société est prédisposée à fournir un

contingent déterminé de morts volontaires». C’est donc un fait social

extérieur à l’individu et coercitif qui, malgré son caractère d’exception, a

son invariabilité. Il peut être étudié par la sociologie.

Durkheim commence par démontrer qu’on ne peut en

rendre compte par des facteurs extra-sociaux, tels les états psychopathiques :

«les pays où il y a le moins de fous sont ceux où il y a le plus de suicides» ;

l’alcoolisme : «le groupe où l’on se suicide le plus [en Allemagne) est un de

ceux où l’on consomme le moins d’alcool» ; la race, l’hérédité n’influent

pas non plus : «comment attribuer à l’hérédité une tendance qui n’apparaît que

chez l’adulte et qui, à partir de ce moment prend toujours plus de force à

mesure que l’homme avance dans l’existence». Les facteurs cosmiques n’ont en

eux-mêmes aucun rôle, car, s’il est vrai que «les suicides sont plus nombreux

en été qu’en automne et en automne qu’en hiver», en revanche «on se suicide

plus dans le nord qu’au sud». En ce qui concerne l’imitation «s’il est certain

que le suicide est contagieux d’individu à individu, jamais on ne voit

l’imitation le propager de manière à affecter le taux social des suicides».

Il étudie ensuite les différents types de suicide et

leurs causes sociales. li distingue le suicide égoïste, le suicide altruiste et

le suicide anomique.

Le type égoïste, né de «cet état où le moi individuel

s’affirme avec excès en face du moi social et aux dépens de ce dernier», varie

en raison inverse du degré d’intégration de l’individu dans la société

religieuse, familiale ou politique. Prenons comme exemple l’influence de la

famille. Les statistiques font apparaître que les célibataires se suicident

plus que les gens mariés, les veufs ayant des enfants plus que les gens mariés,

mais en général moins que les célibataires.

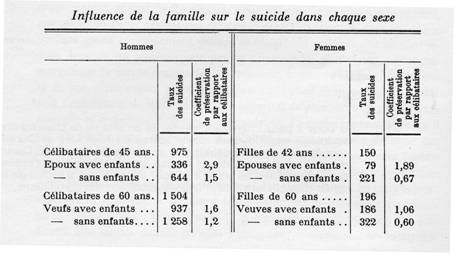

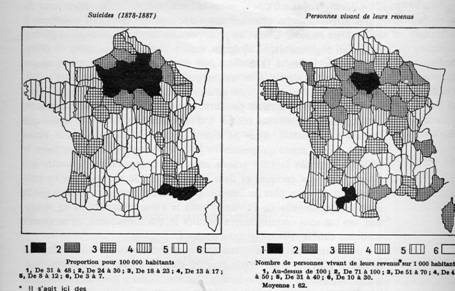

Tableau 1 :

Le facteur essentiel de préservation n’est pas comme

on pourrait le croire le mariage lui-même, mais la famille. En effet comme le

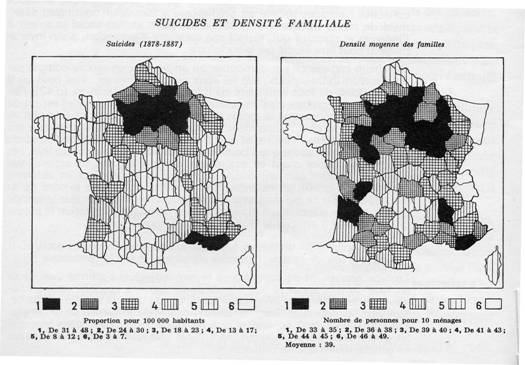

montrent les tableaux ci-dessus et la carte ci-dessous, «à mesure que les

suicides diminuent, la densité familiale s’accroît régulièrement».

Carte 1 : corrélation entre suicides et densité

familiale

«La

région où les familles ont la moindre densité a sensiblement les mêmes limites

que la zone suicidogène. Elle occupe, elle aussi, le Nord et l’Est et s’étend

jusqu’à la Bretagne d’un côté, jusqu’à la Loire de l’autre. Au contraire, dans

l’Ouest et dans le Sud, où les suicides sont peu nombreux, la famille a

généralement un effectif élevé. Ce rapport se retrouve même dans certains

détails. Dans la région septentrionale, on remarque deux départements qui se

singularisent par leur médiocre aptitude au suicide, c’est le Nord et le

Pas-de-Calais, et le fait est d’autant plus surprenant que le Nord est très

industriel et que la grande industrie favorise le suicide. Or, la même

particularité se retrouve sur l’autre carte. Dans ces deux départements, la

densité familiale est élevée, tandis qu’elle est très basse dans tous les

départements voisins. Au sud, nous retrouvons sur les deux cartes la même tache

sombre formée par les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes Maritimes, et, à

l’ouest, la même tache claire formée par la Bretagne. Les irrégularités sont

l’exception et elles ne sont jamais bien sensibles; étant donné la multitude facteurs

qui peuvent affecter un phénomène de cette complexité, une coïncidence aussi

générale est significative.

La même relation inverse se retrouve dans la

manière dont ces deux phénomènes ont évolué dans le temps. Depuis 1826, le

suicide ne cesse de s’accroître et la natalité de diminuer. De 1821 à 1830,

elle était encore de 308 naissances par 10.000 habitants; elle n’était plus que

de 240 pendant la période 1881-88 et, dans l’intervalle, la décroissance a été

ininterrompue. En même temps, on constate une tendance de la famille à se fragmenter

et à se morceler de plus en plus. De 1856 à 1886, le nombre des ménages s’est

accru de 2 millions en chiffres ronds; il est passé, par une progression

régulière et continue, de 8.796.276 à 10.662.423. Et pourtant, pendant le même

intervalle de temps, la population n’a augmenté que de deux millions

d’individus. C’est donc que chaque famille compte un plus petit nombre de

membres.

Ainsi, les faits sont loin de confirmer la

conception courante, d’après laquelle le suicide serait dû surtout aux charges

de la vie, puisqu’il diminue au contraire à mesure que ces charges augmentent.

Voilà une conséquence du malthusianisme que ne prévoyait pas son inventeur.

Quand il recommandait de restreindre l’étendue des familles, c’était dans la

pensée que cette restriction était, au moins dans certains cas, nécessaire au

bien-être général. Or, en réalité, c’est si bien une source de mal-être,

qu’elle diminue chez l’homme le désir de vivre. Loin que les familles denses

soient une sorte de luxe dont on peut se passer et que le riche seul doive

s’offrir, c’est, au contraire, le pain quotidien sans lequel on ne peut

subsister. Si pauvre qu’on soit, et même au seul point de vue de l’intérêt

personnel, c’est le pire des placements que celui qui consiste à transformer en

capitaux une partie de sa descendance.

Ce résultat concorde avec celui auquel nous

étions précédemment arrivé. D’où vient, en effet, que la densité de la famille

ait sur le suicide cette influence ? On ne saurait, pour répondre à la

question, faire intervenir le seul facteur organique; car si la stérilité

absolue est surtout un produit de causes physiologiques, il n’en est pas de

même de la fécondité insuffisante qui est le plus souvent volontaire et qui

tient à un certain état de l’opinion. De plus, la densité familiale, telle que

nous l’avons évaluée, ne dépend pas exclusivement de la natalité; nous avons vu

que, là où les enfants sont peu nombreux, d’autres éléments peuvent en tenir lieu

et, inversement, que leur nombre peut rester sans effet s’ils ne participent

pas effectivement et avec suite à la vie du groupe. Aussi n’est-ce pas

davantage aux sentiments sui generis des parents pour leurs descendants

immédiats qu’il faut attribuer cette vertu préservatrice. Du reste, ces

sentiments eux-mêmes, pour être efficaces, supposent un certain état de la

société domestique. Ils ne peuvent être puissants si la famille est

désintégrée. C’est donc parce que la manière dont elle fonctionne varie suivant

qu’elle est plus ou moins dense, que le nombre des éléments dont elle est

composée affecte le penchant au suicide.

C’est

que, en effet, la densité d’un groupe ne peut pas s’abaisser sans que sa

vitalité diminue. Si les sentiments collectifs ont une énergie particulière,

c’est que la force avec laquelle chaque conscience individuelle les éprouve

retentit dans toutes les autres et réciproquement. L’intensité à laquelle ils

atteignent dépend donc du nombre des consciences qui les ressentent en commun.

Voilà pourquoi plus une foule est grande, plus les passions qui s’y déchaînent

sont susceptibles d’être violentes. Par conséquent, au sein d’une famille peu

nombreuse, les sentiments, les souvenirs communs ne peuvent pas être très

intenses; car il n’y a pas assez de consciences pour se les représenter et les

renforcer en les partageant. Il ne saurait s’y former de ces fortes traditions

qui servent de liens entre les membres d’un même groupe, qui leur survivent

même et rattachent les unes aux autres les générations successives. D’ailleurs,

de petites familles sont nécessairement éphémères; et, sans durée, il n’y a pas

de société qui puisse être consistante. Non seulement les états collectifs y

sont faibles, mais ils ne peuvent être nombreux; car leur nombre dépend de

l’activité avec laquelle les vues et les impressions s’échangent, circulent

d’un sujet à l’autre, et, d’autre part, cet échange lui-même est d’autant plus

rapide qu’il n’y a plus de gens pour y participer. Dans une société

suffisamment dense, cette circulation est ininterrompue; car il y a toujours

des unités sociales en contact, tandis que, si elles sont rares, leurs

relations ne peuvent être qu’intermittentes et il y a des moments où la vie

commune est suspendue. De même, quand la famille est peu étendue, il y a

toujours peu de parents ensemble; la vie domestique est donc languissante et il

y a des moments où le foyer est désert.

Mais dire d’un groupe qu’il a une moindre vie

commune qu’un autre, c’est dire aussi qu’il est moins fortement intégré; car

l’état d’intégration d’un agrégat social ne fait que refléter l’intensité de la

vie collective qui y circule. Il est d’autant plus un et d’autant plus

résistant que le commerce entre ses membres est plus actif et plus continu. La

conclusion à laquelle nous étions arrivé peut donc être complétée ainsi de même

que la famille est un puissant préservatif du suicide, elle en préserve

d’autant mieux qu’elle est plus fortement constituée.»

E. Durkheim, Le suicide, P.U.F., 1967, pp.

210-214.

Cf Nisbet p 123, les trois sortes de suicides selon Durkheim :

« Le suicide égoïste — Il se produit lorsque la cohésion des groupe~ auxquels

appartiennent les hommes décime au point de ne plut apporter au moi le soutien

qu’elle lui donne habituellement. L’unE des propositions les plus célèbres de

Durkheim est que le suicidE varie inversement au degré d’intégratjon des

groupes sociaux dont l’individu fait partie. Quand la société est fortement

intégrée, elle impose aux individus des contraintes, les considère à son

service et leur interdit donc de disposer d’eux-mêmes à leur gré. Au sein des

populations modernes où les liens associatifs sont relativement faibles, qu’il

s’agisse des protestants, des citadins, des travailleurs de l’industrie ou des

membres des professions libérales, les taux de suicide sont plus élevés que

dans des groupes de caractère opposé.

Le

suicide anomique — A la différence du

suicide égoïste, le suicide anomique est causé par la brusque dislocation des

systèmes normatifs, par l’effondrement des valeurs sur lesquelles une vie tout

entière à pu être fondée, ou par le conflit entre les buts recherchés et la

capacité de les atteindre. Ce n’est pas la pauvreté qui pousse au suicide.

Durkheim mentionne la remarquable immunité des pays pauvres au suicide: «Si la

pauvreté protège contre le suicide, c’est que, par elle-même, elle est un frein

(...). La richesse, au contraire, par les

pouvoirs qu’elle confère, nous donne l’ilusjon que nous ne relevons que de

nous-mêmes. En diminuant la résistance que nous opposent les choses, elle nous

induit à croire qu’elles peuvent être indéfiniment vaincues. Or, moins on se

sent limité, plus cette limitation paraît insupportable » En bref l’anomie est un effondrement de

la communauté morale tout comme l’égoïsme est un effondrement de la

communauté sociale.

Le

suicide altruiste — La troisième forme de

suicide ne résulte pas moins essentiellement du contexte social que les deux

précédentes, mais elle se manifeste lorsque l’individu est si engagé dans la

relation sociale qu’il en vient à se donner la mort parce qu’il croit que cette

relation sociale se trouve déshonnorée du fait d’un acte qu’il a commis.

L’essence d’un tel suicide, remarque Durkheim, n’est pas la fuite mais

l’auto-punition. Bien que ce type de suicide ait plus de chances de se produire

dans les sociétés primitives où le consensus tribal peut être tout puissant,

même s’il est rare, il se produit parfois également dans les secteurs de la

société moderne où la tradition règne en maître, comme par exemple les corps

d’officiers d’organisations militaires établies .

Pour

Durkheim « (..) chaque société humaine a pour le suicide une aptitude plus ou

moins prononcée : l’expression est fondée sur la nature des choses. Chaque

groupe social a réellement pour cet acte un penchant collectif qui lui est

propre et dont les penchants individuels dérivent, bien qu’il procède de ces

derniers. Ce qui le constitue, ce sont ces courants d’égoïsme, d’altruisme ou

d’anomie qui travaillent la société considérée, avec les tendances à la

mélancolie langoureuse ou au renoncement actif ou à la lassitude exaspérée qui

en sont les conséquences. Ce sont ces tendances de la collectivité qui, en

pénétrant les individus, les déterminent à se tuer. Quant aux événements privés

qui passent généralement pour être les causes prochaines du suicide, ils n’ont

d’autre action que celle que leur prêtent les dispositions morales de la

victime, écho de l’état moral de la société ».

Le suicide anomique se produit lorsque l’activité

sociale est brusquement déréglée. C’est ainsi que les crises économiques

s’accompagnent toujours d’une augmentation du nombre des suicides.

Paradoxalement, les crises de prospérité ont le même effet. Ce n’est donc pas

la paupérisation elle-même qui en est la cause, mais la perturbation de

l’activité sociale. Durkheim en donne comme preuve l’absence de corrélation

existant entre richesse et suicide. Au contraire, le suicide altruiste se

manifeste chaque fois que l’individu est trop fortement intégré à la société

(sociétés primitives, armée).

En conclusion, Durkheim montre que toutes les analyses

précédentes permettent de dégager avec certitude ce qu’il appelle «l’élément

social du suicide». Toutes les situations individuelles peuvent sembler être

la cause des suicides mais elles ne peuvent rendre compte du taux des suicides.

Le suicide considéré sous cet aspect est un fait social et ses causes sont

entièrement d’ordre social.

Par ailleurs, Durkheim critique la thèse du contrat

considéré comme modèle de toute relation sociale (Hobbes, Rousseau, les

Lumières, les Utilitaristes) : aucun type de contrat ne saurait durer s’il

ne reposait sur des conventions, des traditions, des codes dont l’ascendant est

plus fort que les obligations du contrat.

Georg Simmel :

communautés concentriques

Problèmes de la philosophie de l’histoire, 1892 ;

Sociologie de la religion ; Philosophie de l’argent, 1900 ;

Sociologie, 1908...

Simmel s’intéresse à la microsociologie : groupes

restreints (dyade, triade), liens sociaux (amitié, obéissance, loyauté...). Il

oppose les groupes concentriques (comme au moyen âge : famille, paroisse,

province, royaume, chrétienté) aux groupes intersécants (qui se croisent à

l’intérieur d’une même personne : les appartenances politiques ou

syndicales intersectent les appartenances familiales ou géographiques) ;

ces derniers favorisant la prise de conscience de l’individualité... L’argent

symbolise la transformation de valeurs qualitatives en valeurs quantitatives et

l’affranchissement des individus par rapport aux institutions communautaires...

Etude de la « société secrète », qui confère l’autonomie, et la

distinction (contre l’impersonnalité et l’hétérogénéité) ; elle permet

l’inclusion en même temps que l’exclusion...

Chapitre 4 : Autorité et pouvoir

1/ le spectre du pouvoir (139)

L’autorité est, en même temps que la communauté et la

tradition, caractéristique de la société d’ancien régime. Cf. Bonald, (Théorie

du pouvoir politique et religieux) : distinction (médiévale) entre sphères

d’autorité (famille, corporation, Église, stat). Le bouleversement de la

société traditionnelle par les « deux révolutions » entraîne la

constitution d’un pouvoir politique fort, centralisé, rationalisé, et d’assise

populaire.

F Ainsi Tocqueville redoute-t-il que la disparition des

anciens pouvoirs ne soit le prélude à la constitution de pouvoir plus

fort, des pouvoir de masse « dont l’emprise serait plus profonde et

plus étendue que jamais » (Nisbet p 140)

Dans cet ordre ancien, l’image du pouvoir monarchique

n’est guère différente de l’image du patriarche dans la communauté. « le

pouvoir monarchique a tellement tendance à être noyé dans l’éthique patriarcale

qu’il ne semble guère différent de celui dont jouit le père sur ses fils, le

prêtre sur ses fidèles, le maître sur ses apprentis. » (140)

« On se demande alors d’où pourra émaner une

autorité suffisamment forte pour remplacer l’autorité disparue et mettre un

frein à l’anarchie qui tend naturellement à s’infiltrer dans les sociétés civilisées

par les brèches ouvertes dans le droit et la morale. Quelle sera la nature de

cette autorité ? » 140)

4 aspects de l’ordre révolutionnaire puis napoléonien,

selon la tradition sociologique (141)

1.1 – le totalitarisme du pouvoir révolutionnaire

(141)

Robespierre

« : « despotisme de la liberté contre la tyrannie » >

« pas de liberté pour les ennemis de la liberté » > totalitarisme

soviétique : la dictature du parti.

1.2 – le pouvoir révolutionnaire repose sur les masses

(142)

«

le peuple souverain » l’homme de la révolution défini comme citoyen, en

tant qu’il appartient au peuple. (substitution du « citoyen » au

« monsieur » )

1.3 – la centralisation du pouvoir révolutionnaire

(142)

Dans la continuité de la formation de l’unité de la

nation sous l’ancien régime, on passe chez les révolutionnaires à l’idée d’une

société pyramidale, dont la base et le peuple, mais qui concentre finalement

dans les mains de quelques décideurs, voire d’un seul l’ensemble des pouvoir.

(on passe de l’assemblée des représentant à l’idée d’un directoire, puis de 3

consuls, puis à l’Empire Napoléonien.)

1.4 – la rationalisation du pouvoir (143)Volonté d’une

rationalisation généralisée de la société : le système métrique, les

départements, centralisation de l’enseignement, le modèle militaire etc…

F« Le personnage-clé de la Révolution n’est ainsi ni l’homo economicus,

ni l’homo religiosus, ni l’home ethicus, mais l’homo politicus. D’où

l’exaltation du citoyen. » (Nisbet) « ... l’école

révolutionnaire a seule compris que le développement continu de l’anarchie

intellectuelle et morale exigeait, de toute nécessité, pour prévenir une

imminente dislocation générale, une concentration croissante de l’action

politique proprement dite. » (Comte, Cours de philosophie politique).

2/ Autorité et

pouvoir (144)

Sens de cette distinction : l’autorité semble un

concept du passé, faire référence à l’ancien régime, ou mieux encore, à la

société médiévale. Le concept de pouvoir lui, fait référence au pouvoir

politique tel qu’il s’installe après la révolution moderne au sein d’un état de

droit. D’un côté on est dans un « distributisme politique »

(distribution et décentralisation des centre d’autorité) ; de l’autre le

« centralisme rationnel » (pouvoir démocratique centralisateur,

rationnel)

La distinction autorité / pouvoir est également

reprise par un courant du libéralisme social, en particulier Lamennais, qui

soutient la liberté d’association contre l’emprise de l’Etat. Cf. aussi

Tocqueville (la décentralisation administrative et les associations en

Amérique).

Noter aussi chez Bodin (1576) : distinction entre

l’autorité conditionnelle et limitée de la société (monastère, commune,

corporation), et l’autorité souveraine de l’Etat ; distinction reprise par

Hobbes (qui compare les associations à des « vers dans les entrailles de

l’homme naturel » ), les philosophies du droit naturel, Rousseau...

Dans l’autorité sociale, approche

phénoménologique et morale (cf Burke « Nul n’a jamais été lié par un

sentiment de fierté, de prédilection ou de véritable affection à une

description de surfaces géométriques. (…) c’est au sein de la famille que

naissent les affections politiques (…) Puis elle s’étendent au voisinage et à

ceux que nous avons coutume de rencontrer dans notre province ».

Dans le pouvoir politique, l’approche est

rationnelle –cf la définition du contrat social de Rousseau : « trouver

une forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la

personne et les biens de chaque associé, et où chacun s’unissant à tous

n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant. Développer

les termes du problème et la solution rationnelle, -unanimité, exhaustivité,

réciprocité des droits et des devoirs)- avec ses conséquences aporistiques)

–contradiction entre volonté individuelle –« on les contraindra de

toute la force publique, ce qui ne veut pas dire autre chose qu’on les obligera

à être libres (Rousseau)» ou encore la contradiction entre les

principes d’égalité et de liberté, dans la vie sociale, tempérée il est vrai

par le terme de fraternité.

Ffaire remarquer à propos de cette dernière distinction

la rupture au sein de la devise de la République : comment faire

fonctionner réellement ce qui est une affirmation théorique ; cette

contradiction est au sein de la constitution fondamentale des nations

démocratiques.

« 149 « l’aversion des philosophes français

des lumières pour l’autorité traditionnelle va de pair avec leur aversion pour

la communauté traditionnelle : il s’agit là des deux facettes d’une même

philosophie » (149)

F conclusion : dernier paragraphe de cette partie p 150 (et

commenter)

Le

résultat de deux siècles de réflexion sur le concept de souveraineté avait

donc été de faire apparaître pouvoir politique d’une part, tradition morale et

autorité sociale de l’autre, comme deux choses indépendantes l’une de l’autre,

voire antithétiques. De Hobbes à Rousseau les philosophes avaient affirmé que

l’origine de la véritable souveraineté ne réside ni dans la tradition ni dans

les autorités sociales historiques, mais dans la nature humaine et le

consentement contractuel, que celui-ci soit réel ou implicite. La majesté et la

rationalité de la souveraineté provenaient précisément à leurs yeux de son

autonomie par rapport aux autres types d’autorité.

C’est

dans ce contexte qu’apparaît le mieux le sens des théories sociologiques qui

voient le jour au XIXe siècle. La redécouverte de la communauté va en effet de

pair avec une redécouverte de la coutume, de la tradition et de l’autorité

patriarcale ou corporative, où les sociologues de cette époque voient les

fondements permanents du pouvoir social et politique. Dans cette perspective

l’Etat devient une autorité parmi d’autres qui la conditionnent, la

circonscrivent et la limitent,’et c’est ce qui explique que les sociologues

récusent l’approche abstraite ou formelle de la nature de la souveraineté. Le

pluralisme politique apparaît ainsi participer d’un système philosophique au

même titre que le syndicalisme, le socialisme ~mutualiste et toutes les autres

idées décentralisatrices. Du point de vue historique il existe donc un rapport

étroit entre ces thèmes et la naissance de la sociologie.

3/ La

découverte des élites. (150)

La contestation des

autorités traditionnelles

(165 F

lire et commenter) Du rejet des traditions intellectuelles (Descartes) à celui

des traditions politiques... Le rejet de toutes les traditions qui, chez

Descartes, était d’ordre épistémologique et permettait d’établir les bases de

la vérité pure à partir de la seule raison, fournit une « méthode »

tout à fait adaptée à une théorie du gouvernement qui cherche, au nom de la

liberté et de l’égalité, à récuser les autorités et les dogmes traditionnels.

Une telle méthode renforce du reste la puissance de l’opinion publique

puisqu’elle fait du bon sens de chaque individu (qui, comme Descartes lui-même

l’avait noté, est la chose du monde la mieux partagée...), un guide lui

permettant de venir à bout de toutes les difficultés et de tous les mystères.

5/ Marx et l’utilisation du pouvoir (168) opposition

de Marx et de Tocqueville.

-

quelle

est l’origine du pouvoir (reprendre l’analyse du matérialisme historique)

-

De

le disparition du pouvoir.

-

Opposition

Marx Tocqueville p. 170 F

lire le passage surligné)

-

6/Weber et la

rationalisation de l’autorité

Max

Weber distingue trois sources d’autorité (180) :

![]() la

domination traditionnelle,

la

domination traditionnelle,

![]() la

domination rationnelle ou légale (règles, bureaucratie...), caractéristique des

démocraties modernes,

la

domination rationnelle ou légale (règles, bureaucratie...), caractéristique des

démocraties modernes,

![]() la

domination charismatique (le « grand homme », le

« prophète » ), révolutionnaire et instable.

la

domination charismatique (le « grand homme », le

« prophète » ), révolutionnaire et instable.

Pour Weber, le processus de

rationalisation-bureaucratisation de l’autorité est amorcé en fait dès le haut moyen-âge. Contrairement à Marx, il pense que

la propriété des moyens de production et la division entre travailleurs et

propriétaires n’a qu’une influence secondaire : il n’y aura donc pas - du

point de vue de l’exercice du pouvoir - de différence essentielle entre les

sociétés capitalistes et socialistes.

Durkheim : le triangle

des forces

« Pour Bentham, la morale, comme la législation,

consistait dans une sorte de pathologie. La plupart des économistes orthodoxes

n’ont pas tenu un autre langage. Et c’est sans doute sous l’influence du même

sentiment que, depuis Saint-Simon, les plus grands théoriciens du socialisme

ont admis comme possible et désirable une société d’où toute réglementation

serait exclue. L’idée d’une autorité, supérieure à la vie et qui lui fasse la

loi, leur paraît être une survivance du passé, un préjugé qui ne saurait se

maintenir. » (L’Éducation morale) « ... on peut dire que,

contrairement aux apparences, ces mots de liberté et d’irréglementation jurent

d’être accouplés, car la liberté est le fruit de la réglementation. C’est sous

l’action, c’est par la pratique des règles morales que nous acquérons le

pouvoir de nous maîtriser et de nous régler, qui est tout le réel de la

liberté. » (Leçons de sociologie, Physique des moeurs et du droit)

« C’est seulement lorsque l’individu est

fermement soumis à toute une série d’autorités, tant sociales que morales, que

la liberté politique devient possible. » (cf. aussi Montesquieu, la vertu

comme principe de la démocratie) L’Etat absorbe les fonctions remplies

autrefois par d’autres instances « dont il ne se saisit qu’en les

violentant » (Durkheim) d’où la croissance de sa bureaucratie...

L’Etat et les groupes intermédiaires :

« Point de groupes secondaires, point d’autorité politique, du moins point

d’autorité qui puisse, sans impropriété, être appelée de ce nom. »

(Durkheim, Leçons de sociologie).

Le triangle de forces : l’individu, l’État, les

groupes (intermédiaires). L’Etat protège l’individu contre l’oppression des

groupes (à travers les droits) les groupes le protègent contre l’oppression de

l’Etat. Affinité entre l’Etat et l’individu (dès l’Antiquité)

Simmel : les trois

formes de l’autorité

Autorité et liberté : la persécution de la

société secrète accentue le sentiment de liberté interne de ses membres, en

dépit de l’autorité de fer à laquelle ils sont soumis. Simmel traite de

l’autorité dans « Domination et subordination », en distinguant trois

formes : « centralisation individuelle », « subordination à

une pluralité », « subordination à une principe » L’autorité

exercée sur les personnes « présuppose... la liberté des

personnes... » (Simmel) La réciprocité comme essence de l’autorité

personnelle : lorsque le groupe s’étend, elle diminue, au profit de la

domination pure et simple (le groupe « dispose » de ses

membres) : « c’est l’absence de réciprocité qui explique que la

tyrannie du groupe sur ses membres soit pire que celle du prince sur ses

sujet. »

La centralisation de l’autorité dans un

individu : « Ainsi c’est à la centralisation que le judaïsme comme le

christianisme doivent d’avoir réussi à arracher les individus à leur loyautés

tribales ou familiales pour les soumettre à l’autorité divine. » (Nisbet).

La subordination à une pluralité : la

« république », pouvoir majoritaire, objectif, impersonnel.

La subordination à un principe : subordination à

des « objets » (la terre, la machine...), « une forme de

subordination sévère, humiliante et inconditionnelle car, dans la mesure où

l’homme est subordonné en vertu de son appartenance à un objet, il tombe lui

même psychologiquement dans la catégorie des simples objets. » (Simmel,

ibid)

Chapitre

5 : Statut et classe

L’individualisation de la stratification sociale donne

au statut l’ascendant sur la classe - « le statut étant à la fois plus mobile,

plus individuel et plus diversifié que la classe. »

« Le terme de statut désigne la position de

l’individu dans la hiérarchie de prestige et d’influence qui caractérise toute

communauté ou association ». (p. 19)

« Ce que la sociologie oppose au concept de

statut ce n’est pas la notion populaire d’égalité, mais le concept de classe,

qui est à la fois plus récent et plus complexe, et qui recouvre une réalité à

la fois plus étroite et plus collective. » (p. 19)

Le concept de classe sociale fait une apparition

tardive : il désigne une représentation de la société comme stratifiée, en

« couches » indépendantes les unes des autres et définies par une

communauté de besoins, d’intérêt, et de valeurs.

La notion de hiérarchie sociale est présente dans

l’histoire de la pensée de l’antiquité au XIXème siècle : elle indique une

volonté de définir des niveaux, souvent des degrés de dignité, dans la société.

Le concept de classe n’apparaîtra pas avant la fin du

XVIIIème siècle. Il apparaît tout

d’abord pour désigner la « classe des propriétaires fonciers » en

Grande Bretagne. La notion de classe, telle qu’on peut l’observer dans la

société libérale du XIX sera dérivée de cette idée. « fonction conceptuelle de

cette classe, qui en vient à fournir le modèle de ce qui constitue la substance

de toute classe » (p. 223)

« Ce qui la définissait, c’était en premier lieu

son unité économique qui reposait largement sur la propriété foncière. »

(marque d’une certaine réussite sociale)

Cette classe se définit également par son unité politique, les membres

de cette classe concentrant entre leurs mains un pouvoir politique et

administratif, même sur le plan local. Cette classe n’était pas fermée sur elle

même en droit, mais dans les faits, l’accès à cette classe était relativement

difficile. . Elle se distinguait enfin par une identité culturelle, possédant

ses propres écoles, et son mode d’être (genleman) ; elle imposait un style

de référence.

Par la suite, le concept de classe va servir d’outil à

une analyse de la stratification sociale. (P. 227) : [les sociologues]

« cherchaient même à découvrir, dans les nouvelles strates

socio-économiques apparues avec le capitalisme, une convergence d’éléments

politiques, économiques et culturels identiques à celle qui était si nette dans

l’aristocratie et la paysannerie pré-capitalistes. »

La controverse entre Marx et Tocqueville :

« la controverse n’est pas, en ce domaine, du

moins pour les sociologues, entre classes sociales et égalitarisme. Plus

subtile, et aussi plus fondamentale du point de vue théorique, elle oppose les

notions de classe sociale et de statut social, c’est à dire une conception

selon laquelle le nouvel ordre social reposerait sur l’existence de classes

sociales stables et bien définies à une autre conception, fondée elle sur

l’idée de l’érosion des classes sociales et de leur remplacement par des

groupes de statut fluctuants et mobiles et par des individu à la recherche d’un

statut. » (p. 227)

La nouvelle société (industrielle, centralisatrice,

égalitariste etc… -bref la société post démocratique et post industrielle)

« serait-elle organisée sur la base de couches sociales qui réaliseraient

la même unité économique, intellectuelle, culturelle et politique que les

anciens « rangs » ? » (classe des propriétaires fonciers) « Ou

bien la modernité aurait-elle un effet aussi corrosif sur les fondements des

classes sociales que sur la communauté villageoise, la famille élargie, et

l’ensemble du réseau de relations morales et culturelles dont l’origine, comme

celle des classes sociales, remontait à

une époque pré-capitaliste, pré-démocratique, et pré-rationaliste ? »

(228)

A ces questions, on peut apporter deux réponses

antagonistes : celle de Marx et celle de Tocqueville :

-

Pour Marx : La bourgeoisie, en tant que classe dominante, se construit sur

le modèle de la classe des propriétaires fonciers. Elle réunit entre ses mains

le pouvoir économique, politique et culturel, et impose sa culture dominante

aux autres classes, en particulier la classe ouvrière. Celle-ci doit à son tour

s’identifier comme classe, opposée à la première, et constituer sa « conscience de

classe » : identité d’intérêt, poids du travail dans le rapport de

force qui l’oppose à la bourgeoisie, valeurs propres de la culture ouvrière.

-

Pour Tocqueville : Dans la pensée libérale, la notion de classe est vouée

à disparaître, pour faire apparaître la notion de statut individuel :

éclatement de l’union « séculaire entre richesse pourvoir et

statut », individualisation de la stratification, primauté du statut sur la

classe. Vision idéale d’un libéralisme permettant à tous de réussir, quelque

soit son origine et sa dépendance de classe.

Cependant l’opposition des réponses que nous venons

d’évoquer, ne recouvre que partiellement la distinction politique entre

conservateurs et radicaux.

« Ces deux positions idéologiques (Marx et

Tocqueville) constituent en quelque sorte les pôles magnétiques autour desquels

s’organisa toute la réflexion sur la stratification sociale au XIXème

siècle. »

Nisbet pense qu’aujourd’hui l’interprétation de

Tocqueville a pris l’ascendant sur l’interprétation Marxienne.

Tocqueville : le

triomphe du statut

Tocqueville fut le premier auteur... à exposer l’idée

que ce qui caractérise le régime moderne ce n’est pas la consolidation mais au

contraire l’éclatement de la structure de classes et la dispersion de ses

éléments fondamentaux - le pouvoir passant aux mains des masses et de la

bureaucratie centralisée, la richesse à une classe moyenne de plus en plus

nombreuse et le statut aux différents secteurs mouvants de la société qui, en

l’absence d’ue véritable structure de classes, deviennent le théâtre de

douloureuses et interminables luttes entre les individus cherchant à acquérir

les marques du statut.

Le comportement des Américains à l’égard des Noirs...

Tocqueville pose le problème des Noirs en termes de statut et de relation de

statut, non en termes de race ou de minorité. Il constate que le préjugé de

race est plus fort au Nord que dans les Etats esclavagistes...

Simmel :

l’autonomisation et objectivation du statut

Dans la société moderne, le statut tend à devenir

autonome par rapport aux fonctions sociales et indépendant des qualités

personnelles de celui qui en est investi... Grâce à l’objectivation, les

différents postes, situations ou rangs (statuts) peuvent être occupés par des

individus d’origine diverse.

Chapitre

6 : Sacré et profane

Sacré :

tout ce qui, dans la motivation individuelle comme dans l’organisation sociale,

transcende l’utilitaire ou le rationnel et tire sa force de ce que Weber

appelle le charisme et Simmel la piété. L’accent est mis sur cette notion dans

l’oeuvre de Tocqueville (relation entre le dogme et l’intellect), Fustel de

Coulanges (grandeur et décadence de la cité antique), Weber (autorité), Simmel

(piété), Durkheim (profane/sacré), Lamennais, Essai sur l’indifférence. Déjà,

chez Hegel (Philosophie du droit) : le religieux comme « cercle

d’association », notion capitale à ses yeux. La distinction du sacré

(principe transcendant, qui définit pour le religieux le fondement de l’être)

de du profane (le monde où l’on naît, vit, aime, travaille et meurt) est

fondamentale en sociologie.

Lecture de LE SACRE ET LE

LAIQUE, in Rober A. Nisbet, La

tradition sociologique, pp. 281-288.

A/

§1 : la religion n’est

pas pour les sociologues une pure illusion : elle se définit au moins par

ses fonctions sociales.

§ 2 : La religion, loin

d’être conçue comme obscurantisme comme le pensaient les philosophes des

lumières, se définit comme fonction sociale.

§ 3 : Cette

reconnaissance du fait religieux est faite par des sociologues, qui sur le plan

personnel, ne peuvent être qualifiés de croyants. C’est la fonction de la

religion dans la société qui les intéresse.

§4 : Cet intérêt que les

sociologues portent à la religion va de pair avec le regain d’intérêt qu’on lui

porte en littérature et en philosophie.

§ 5 : Témoignent de cet

intérêt la richesse et le nombre des ouvrages consacrés au christianisme ou à

la question religieuse tout au long du XIXème siècle, à la fois pour la louer

et la comprendre.

§ 6 Tous ces ouvrages,

quelque soient les tendances et l’appartenance de leurs auteurs, s’accordent

sur l’universalité du fait religieux.

§7 Ainsi, Hegel, bien que

rationaliste, accorde un rôle déterminant aux religions dans la sociabilité et

dans la formation de la pensée. Elle constitue une structure sociale autonome.

B/

§8 Comte, pour sa part, est

convaincu de l’utilité d’une puissance spirituelle capable de s’opposer aux

excès du temporel. Sa pensée personnelle, qui s’appuie sur une connaissance de

l’histoire médiévale, témoigne de

l’importance que le religieux revêt pour lui.

§9 Pour Comte enfin, la

religion est une nécessité pour les sociétés humaines ; le positivisme

remplacera le christianisme, mais lui empruntera ses rituels et ses pratiques

cultuelles.

§ 10 Mais il ne fait pas que

prendre la place du prêtre ou du prophète ; Comte relève les liens entre

le credo du religieux et la formation des citoyens, entre la célébration du

sacré et la socialisation des personnes. Comte est donc, en dépit qu’il en ait,

convaincu comme d’autres de la nécessité du lien religion-société ;

C/

§11 On peut aussi envisager

ce mouvement du côté des penseurs croyants. On en dégagera 4 points de

vue :

§12 En premier lieu il s’agit

de rappeler que la religion est au fondement et à la pérennité des valeurs

morales. Les théories du contrat, ou la morale laïque reposant sur des

impératifs catégoriques font pâle figure face au caractère transcendant des

fondements de la morale chrétienne.

§13 En second lieu ils insistent

sur le rôle de coercition idéologique que joue le christianisme : de là

une critique du protestantisme, qui accorde moins d’importance au rituel

collectif qu’à la pratique individuelle de la foi. Delà la ruine des valeurs

dans la société moderne.

§ 14 en troisième lieu on

insistera sur la hiérarchie ecclésiale

comme modèle de l’ordre social. On insistera aussi sur le caractère ésotérique

du dogme renforcé par la pompe liturgique, celle des rites et des sacrements.

§15 en quatrième lieu, les

conservateurs voient dans la révélation l’origine des catégories

intellectuelles du langage ; les idées, les pratiques, la fidélité des

engagements ont leur archétype dans leur origine sacrée, et non dans

l’arbitraire de la subjectivité.

§16

Proposition de corrigé :

Philosophes

et sociologues définissent la religion par sa fonction dans la cité. Croyants

ou non, tous lui reconnaissent ce rôle, qu’ils se proposent d’étudier. Comme

les écrivains, ils reconnaissent unanimement l’universalité du fait religieux,

même les rationalistes, tel Hegel, qui lui accordent un rôle déterminant dans

la /50 formation de la pensée et de la civilisation.

Comte,

s’appuyant sur sa connaissance de l’histoire médiévale, voit dans la religion

un contrepoids aux excès du pouvoir temporel, aristocratique ou royal. Quand le

positivisme remplacera le christianisme, il lui empruntera ses

célébrations : Comte reconnaît le lien que crée un /100 même credo, et le rôle de la religion dans la

formation des personnelle des citoyens.

Pour

les penseurs chrétiens, le renouveau religieux revêt quatre aspects. Constatant

l’échec des morales fondées sur des impératifs catégoriques, ils réaffirment

leur foi comme fondement éthique de valeurs pérennes ; a l’encontre du

protestantisme /150 qui accorderait trop d’importance à la

pratique religieuse individuelle, ils professent le pouvoir coercitif des

rituels ; le pouvoir ecclésial, détenteur de la vérité dogmatique des

mystères, offrirait le modèle d’un ordre social puissamment hiérarchisé ;

sur le plan intellectuel, les conservateurs voient dans la révélation, et non

dans l’/200 arbitraire

subjectif, l’archétype des catégories

intellectuelles. Cette conception du

sacré va devenir l’instrument d’analyse des sociologues. /219

M. Le Guen

Proposition de corrigé à

partir d’une bonne copie d’élève :

« Les

sociologues jugent la religion nécessaire à toute société. Ils s’opposent en

cela aux philosophes des lumières, au rationalisme individuel. Ce jugement

n’implique pas la foi personnelle du

sociologue et caractérise l’intérêt nouveau porté à la religion par les hommes

du XIXème siècle ; c’est un triple /50 intérêt philosophique